POLÍTICA EXTERIOR > NÚMERO 80

De bruces con la posmodernidad

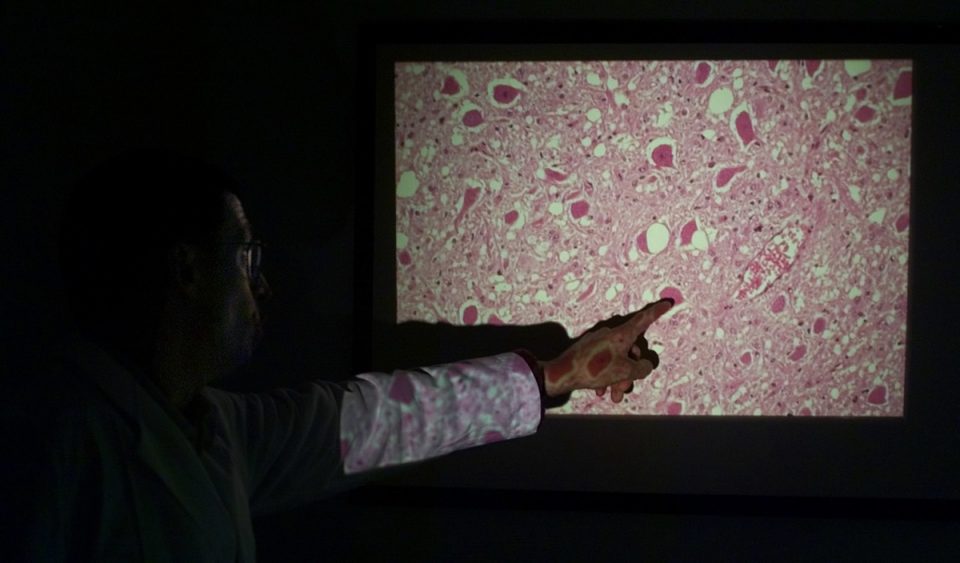

Primero fue el Incansable, embarrancado en Gibraltar, amenazando con su latencia radiactiva. Inmediatamente se alzan tambaleantes las vacas locas con una amenaza mayor a la salud pública de nombre impronunciable. Sobre ello se superpone el fantasma de la leucemia causada por la munición cargada con uranio empobrecido o, quién sabe, plutonio. Y todo ello mientras una y otra vez nos acechan petroleros errantes, alimentos preparados con dudosos conservantes, materiales de construcción perniciosos, medicinas iatrogénicas, extraños virus que moran en los conductos del aire acondicionado, manchas solares, lluvia ácida, polución generada por los automóviles o las calefacciones y un largo etcétera del que no debemos excluir riesgos aún latentes pero ya temidos como la radiación de los teléfonos móviles.

En 1986 un hasta entonces desconocido sociólogo alemán, profesor de la Universidad de Munich, Ulrich Beck, publicó un libro que pronto fue best-seller en la comunidad sociológica. Se llamaba La sociedad del riesgo (Risikogeselschaft) y detectaba la emergencia de amenazas crecientes vinculadas al proceso mismo de modernización. El arquetipo del que usaba y abusaba era la nube tóxica de Chernobil o Harrisburg. Sus tesis me parecieron no poco exageradas, aunque ciertamente interesantes, y bien pronto fueron objeto de interés y debate general en el que han participado los grandes nombres de la sociología contemporánea: Anthony Giddens, Niklas Luhmann, Gerd Baumann y muchos otros. El tiempo, sin embargo, parece estar dándole la razón a Beck.

¿Qué tienen en común todos estos fenómenos? Según Beck nada menos que dar nacimiento a un nuevo tipo de sociedad. Con ello pretendía otorgar contenido a un lugar común de la ciencia social de los últimos años: el prefijo “pos”. Desde que en 1972 Daniel Bell publicara su excelente estudio La sociedad posindustrial, hoy un clásico, se ha generalizado la sensación de que estamos más allá de las sociedades industriales y burguesas clásicas, que se habrían extendido desde comienzos del siglo XIX hasta los años sesenta. Así “pos” se ha utilizado en las más variadas direcciones: sociedad posmoderna (Jean-François Lyotard), poscapitalista (Peter F. Drucker), posburguesa, postradicional (A. Giddens), posemocional (Fredric Jameson), posfordista (Gosta Esping-Andersen), etcétera.

El asunto es, por supuesto, definirla, no de modo negativo sino positivo y decir, no lo que no es, sino lo que es. Y así, si Bell (y tras él, Ralf Dahrendorf y Alain Touraine) la definía en función del tránsito de la industria a los servicios a causa de la primacía del conocimiento y la innovación, otros han destacado la información (más que el conocimiento) como eje integrador (Manuel Castells) y otros finalmente –como el propio Beck–, revisando una tradición crítica de la racionalidad que debemos remontar a la Escuela de Francfort (Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse) han hecho de la noción de riesgo el contenido positivo de lo “pos”.

La idea central es la complejidad técnica de las nuevas sociedades. La humanidad ha vivido históricamente atenazada por la naturaleza. Enfermedades, sequías, plagas, inundaciones, erupciones, cuyo impacto local era considerable sobre sociedades que vivían aisladas y muy dependientes de su entorno natural inmediato. Muchas siguen así pues el mundo posmoderno se caracteriza por la sorprendente coexistencia, e incluso convivencia, de sociedades que viven en el neolítico, otras agrícolas, algunas industrializadas y las nuestras, las que hablan y son oídas, que merecen la etiqueta de posindustriales.

Pues bien, en éstas harían su aparición riesgos nuevos asociados a la modernización misma, que se caracterizarían por lo siguiente: son resultado de la propia sociedad industrial y, más concretamente, de su desarrollo técnico y económico; no se identifican fácilmente en el tiempo, y menos en el espacio, pues son amenazas ubicuas y globales; rompen reglas y hábitos de distribución de competencias y dejan obsoletos los sistemas estándar de aseguramiento; finalmente, son, con frecuencia, invisibles, no los captan los sentidos, de modo que son los expertos quienes los identifican y los hacen reales para nosotros. En el resto de este trabajo seguiré sus tesis pero alejándome no poco de sus argumentos.

«La sociedad ‘pos’ reposaría en el dato indiscutible de que ya no vivimos en entornos naturales sino sociales y dependemos mucho más de las largas cadenas de interacciones que nos vinculan con todo el mundo que de las cortas que nos atan al entorno inmediato»

Efectivamente, la sociedad “pos” reposaría en el dato indiscutible de que ya no vivimos en entornos naturales sino sociales y dependemos mucho más de las largas cadenas de interacciones que nos vinculan con todo el mundo que de las cortas que nos atan al entorno inmediato. La sociedad red, título de la famosa trilogía de Manuel Castells, que alude a los efectos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, sobre todo, de Internet, muestra que esas cadenas son aún más vastas de lo que conocemos. Basta pensar que cualquiera de los automóviles que conducimos normalmente combina en sus materias primas, diseño, patentes, elaboración de componentes, abogados, seguros, financiación, fletes y transportes, a millones de trabajadores que pueden pertenecer a varios países distintos. Todo ello para que yo pueda encender el motor varias veces al día.

Por decirlo con un eslogan, nuestra vida cotidiana, mucho antes que nuestra conciencia, se ha globalizado. El teléfono que uso, el tabaco que fumo, las medicinas que me curan y, por supuesto, todo aquello de lo que me alimento, casi todo lo que rodea mi existencia es producto de una amplia red de acciones sociales interconectadas que da la vuelta al mundo.

Por supuesto que la globalización, el proceso de interconexión de todas las sociedades del mundo, que comenzó propiamente a mediados del siglo XV y a cuya espectacular finalización estamos asistiendo, es la causa de ese adensamiento de las redes y vinculaciones de todo orden. Las economías se conectan. Lo hacen los medios de comunicación, las culturas, incluso las poblaciones (y de ahí la emigración). Pero junto a todos esos mercados, se conectan también la economía con la política, ambas con la ciencia y la tecnología, en redes de redes de redes. Lo social ha sido siempre un fenómeno de interacción, de vinculación. Un grupo de humanos puede ser poco o mucho social dependiendo no de si son pocos o muchos, sino de si sus conexiones son altas o bajas. El mundo (pos) moderno se caracteriza no tanto porque seamos muchos (más que nunca) sino porque estamos estrechamente interconectados y vinculados como nunca.

El resultado de esta red de redes es triple. De una parte, dependemos menos de lo que ocurre a nuestro lado, con quien podemos estar poco o nada conectados, y más de lo que ocurre lejos. Digamos que la distancia es una realidad no física sino social. Como consecuencia, lo que pueda ocurrir al final de la larga cadena de conexiones nos afecta más que el clima inmediato o el entorno próximo y, así, nos afecta más una mala cosecha lejana que una próxima y más aún una huelga lejana. Digamos pues que la causalidad natural es sustituida por causalidad social. Y finalmente –y esto sería el núcleo de la sociedad del riesgo– estas complejas cadenas de causalidad social le otorgan a nuestras sociedades un alto componente de azar o imprevisibilidad, pues es difícil calcular los efectos que sobre una variable dependiente pueden tener cambios en variables independientes conectadas con aquélla por mil vericuetos directos o indirectos.

El efecto mariposa global

La red de conexiones, conocidas o desconocidas, propicia la emergencia de efectos mariposa: pequeñas variaciones en una variable pueden ser amplificadas por la larga cadena de conexiones hasta generar efectos catastróficos en el punto de destino (aunque también ocurre lo contrario, por fortuna). Digamos que la causalidad social se vuelve muy compleja cuando todo está interconectado. Y así, sobre los antiguos peligros, en buena medida controlados, aparecen los nuevos que son consecuencia, directa o indirecta, de nuestra propia conducta y que, por lo tanto, podrían haberse evitado.

En segundo lugar, los fenómenos citados son casi siempre consecuencias no intencionadas de la aplicación a gran escala de la ciencia y la tecnología, cada vez más imbricadas con la propia causalidad social. Pues como aprendices de brujo, tras caer en la tentación de Eva y comer del árbol de la ciencia, hemos desatado fuerzas que no somos capaces de prever. De un lado, hemos tecnificado buena parte de los procesos sociales, desde la comunicación a la alimentación, la reproducción, la sanidad, la construcción, el transporte, etcétera. La “naturaleza” es ya una categoría residual y la contraposición sociedad-naturaleza, tan cara al pensamiento decimonónico, es ficticia. Mantenemos a la fauna africana como en un zoológico; sabemos cuantos osos polares hay y muchos de ellos ya llevan un chip; controlamos las ballenas… La naturaleza no es lo que queda ahí afuera, sino algo que hemos integrado dentro y que reproducimos (o destruimos) como un jardín.

Pero si nuestras sociedades son ya una, y todas ellas una con la misma naturaleza, no tenemos un “afuera” sobre el que arrojar desperdicios, sociales o naturales. No podemos expulsar a nuestros delincuentes para colonizar nuevas tierras, ni lanzar a nuestros segundones a la aventura; pero tampoco tenemos sitio donde depositar nuestros desperdicios nucleares o químicos. Vivimos en un complejo sociotécnico que ha absorbido a la naturaleza. Y el resultado final es que, en todos los casos citados, no es la naturaleza la que nos agrede, somos nosotros sus agresores y, de rebote, de nosotros mismos.

Esa tecnificación avanza de modo creciente y cada vez más rápido, tanto que no disponemos de tiempo suficiente para testar, no ya los últimos efectos, pues tal cosa sería imposible, máxime cuando estos se miden en magnitudes de miles de años. Ni siquiera para conocer con certeza los efectos segundos o terceros, los colaterales, las incidencias de unas tecnologías sobre otras. El propio ritmo al que se desarrollan los procesos de innovación tecnológica –y se estima que el caudal de conocimientos disponible se dobla cada quince años– y su acelerada aplicación social, es decir, no la cantidad sino la velocidad, imposibilitan la puesta en marcha paulatina de hábitos de uso, normas sociales, culturas, en definitiva, adaptadas a los nuevos escenarios tecnológicos.

Vivimos, por así decirlo, en marcos culturales adaptados a tecnologías ya obsoletas y sin tiempo, prácticamente, para adecuarlos al ritmo al que avanzan las nuevas. Y para cuando hayamos generado marcos culturales adecuados a esas nuevas tecnologías, éstas ya no lo serán y habrán dado otro salto adelante incrementando el cultural gap, la brecha cultural.

De modo que la ciencia, remedio para todos los males, se transforma en fuente de males, el progreso genera retroceso, las luces oscuridad, y el mito de Frankenstein (recordemos: un científico trata de crear un hombre perfecto pero genera un pobre monstruo) se reverdece. El uranio como fuente de energía atómica fue la gran esperanza de los años sesenta; hoy es un grave problema y lo que iba a ser una “guerra limpia” –¿lo recuerdan?– resulta ser la más sucia que podíamos imaginar. Se trataba de conseguir lo que parecía imposible: una guerra sin muertos, en definitiva, una guerra sin arriesgar la propia vida en ella. Pero el resultado es que, tanto en el golfo Pérsico como en Kosovo, aparecieron enfermedades que nadie había previsto.

Todo lo dicho puede resumirse en una sola palabra: ignorancia. La humanidad ha vivido tradicionalmente sometida al ritmo de rutinas secularmente contrastadas. La redundancia y repetición de la conducta es, sin duda, la mayor garantía frente al riesgo. Lo que hicieron mis padres, abuelos, bisabuelos, en una larga cadena retrospectiva, es poco probable que sea dañino. Hacer lo que han hecho otros desde tiempo inmemorial es, que duda cabe, una actitud conservadora, aunque es segura. A lo mejor no acierto, pero no me equivoco. Sabían poco, pero erraban poco también.

Y quizá ahora empezamos a comprender por qué tantas sociedades conocidas han sido sistemáticamente neofóbicas, como las llamaba el gran antropólogo Edward Malinowski: porque la repetición y la rutina son seguras mientras que la innovación es inevitablemente arriesgada. Pues la neofilia, que es de lo que vivimos, de la innovación constante (la paradójica rutina moderna de la innovación, ya sea científica, artística, cultural o empresarial), la duda metódica y disciplinada, la transgresión sistemática, es arriesgada. Ignoramos cuáles son las consecuencias últimas de nuestros nuevos actos y de nuestras más recientes tecnologías.

Aunque el grado de información y autoconocimiento es también creciente y cada vez invertimos más recursos en recolectar estadísticas y datos, compararlos y analizarlos, y las modernas sociedades se autoobservan y autoanalizan en grado creciente (sólo así pueden funcionar; autoobservándose en estadísticas, think-tanks o servicios de estudio, anticipación y futurología), lo cierto es que el ritmo de innovación es aún más rápido y al final conocemos bastante menos de lo necesario sobre los entramados sociotécnicos que sustentan nuestra vida cotidiana, desde la leche con la que desayunamos hasta la televisión que vemos antes de acostarnos.

«La emergencia de problemas vinculados con el riesgo es inevitable al igual que lo es tanto la complejidad social como su ritmo de crecimiento»

De modo que la emergencia de problemas vinculados con el riesgo es inevitable al igual que lo es tanto la complejidad social como su ritmo de crecimiento. Sólo si ese ritmo frenara y creciera la autoobservación, podríamos tal vez restablecer la posibilidad de regulación y dejar de ser ignorantes sobre lo que hacemos. Lo que ya no es necesariamente inevitable es la falta de seriedad con la que gestionamos estos problemas y que tiene tres patas: la mayor desconfianza de la población, la ausencia de poder político y las exigencias de los medios de comunicación.

De entrada, no es sorprendente que la gente desconfíe más y más de la ciencia y sus mensajes. El pescado azul era perverso… hasta que fue beneficioso. El aceite de oliva o la dieta mediterránea siguieron igualmente senderos tortuosos de vilipendio o beatificación. Podríamos multiplicar los ejemplos. Nos enloquece el tabaco pero no la obesidad, que afecta al cincuenta por cien de los estadounidenses. Se nos advierte contra esto y lo otro para cambiar de opinión más adelante. Y no se nos alerta de muchas otras cosas que luego resultan ser dañinas o se minusvalora su efecto. La sensación de desconcierto es inevitable. La ciencia puede hablar con lenguaje plural y crítico en su seno y mantener una duda metódica cartesiana y un escepticismo organizado (R.K. Merton), pero cuando se dirige a la sociedad debiera ser más modesta y hablar con voz más clara.

Por supuesto, todos tenemos la culpa pues hemos hecho de un saber simplemente instrumental –la ciencia– el único saber válido y socialmente aceptado. Podríamos decir con el poeta: qué fue del conocimiento con tanta información; qué fue de la sabiduría con tanto conocimiento. La información crece exponencialmente; la capacidad de Internet para procesar información se dobla cada cien días; la ciencia lo hace cada quince años. Pero nuestra sabiduría no supera en nada a la de cualquier contemporáneo de Confucio. Nuestra información es ingente; nuestro conocimiento notable; nuestra sabiduría escasa. Y sin embargo, le hemos dado a la ciencia tanta autoridad que necesitaría ser Dios mismo para poder hablar con el rigor que le exigimos. Lord Philips, que coordinó los trabajos del informe británico sobre las vacas locas, lo expresaba magistral e ingenuamente: “De los científicos se esperaba que dieran todas las respuestas, pero su falta inicial de pruebas concluyentes fue interpretada por las autoridades como si el contagio no fuera posible. El público fue traicionado porque no se le consideró capaz de asumir los riesgos de la situación como adultos”.

El factor humano

Pero los científicos son humanos, por lo tanto falibles y limitados, y no tienen todas las respuestas. De modo que los políticos deducen, como desean, que puesto que los científicos no saben bien lo que pasa, no pasa nada. Y en el extremo llegan a la conclusión –como los de la Comisión Europea– que hay que minimizar el fenómeno y practicar la desinformación. Y por el hiato existente entre lo mucho que le pedimos y lo que, razonablemente, pueden dar científicos y políticos se cuela la desconfianza. Hace pocos años se les preguntó a los españoles si comerían patatas transgénicas; un 59 por cien dijo que no. Se les preguntó entonces si comerían esas patatas si fueran mucho más baratas. El “no” aumentó al 82 por cien. ¡Faltaría más! ¡Encima más baratas! El estudio mostraba que más del setenta por cien de los españoles creía que el desarrollo de la ciencia y la tecnología traería consigo (muchos o bastantes) riesgos para nuestro mundo. Sólo un catorce por cien pensaba lo contrario.

Una desconfianza que sólo la misma ciencia, con mayor información, puede aliviar, aunque el discurso político tiende, por el contrario, a acrecentar. Primero, por la tentación arraigada de negar el problema o minusvalorar sus efectos, descontada en todo caso por la población. Nada alarma más que oír a un político asegurar que no hay problemas. Segundo, porque cuando informan suelen hacerlo a partir de un notable desconocimiento del asunto mismo, inevitable, pues se trata de cuestiones de gran complejidad tecnológica. Finalmente y, sobre todo, porque son cuestiones que, por su dimensión, abarcan una multiplicidad de administraciones mal coordinadas. Locales, autonómicas, nacionales, trasnacionales, pero también agricultura, sanidad, industria.

Un ministro dice que no fue informado por sus subordinados, éstos aseguran que es competencia de el de al lado, el de al lado eleva el problema a la Unión, ésta culpa a los Estados, todos acabamos sospechando que los “americanos” lo sabían pero nos han utilizado como cobayas… Lo que esto prueba es –a mayor abundamiento– que se trata de problemas nuevos para los que no estamos preparados.

Los Estados modernos tienen previstas muchas emergencias, desde que se dispare la inflación hasta un terremoto. Pero no éstas que rompen fronteras estatales, burocráticas (¿sanidad o agricultura?), sociales (¿política o técnica?) y disciplinarias (¿medicina o veterinaria?). Problemas ubicuos, desterritorializados, inclasificables. Los gestores los amplifican al mostrar, sin quererlo, que ni saben bien qué pasa, ni qué hacer. Justo lo que no pueden mostrar. Y el desbarajuste cacofónico de declaraciones sólo sirve para acrecentar la desconfianza y, con ello, el problema mismo. Con la ayuda inestimable, por supuesto, de los medios de comunicación, que tienen la responsabilidad de informar, aunque carezcan –al igual que los políticos– de conocimientos para ello. Y que no pueden dejar de aprovechar la oportunidad de vender algún ejemplar más o robarle audiencia a la competencia, quizá haciendo un poco más de ruido.

El resultado es que el principio precautorio –ponerse en lo peor para obtener la máxima seguridad– es practicado sistemáticamente, no tanto por las administraciones como por el propio consumidor. Ante la duda, abstenerse. Como bien sabemos, donde no hay información hay rumores, y basta un rumor para que la población se abstenga. Si puede, claro está.

Los fenómenos asociados a la sociedad de riesgo responden así a tres determinantes que, no por casualidad, son las tres variables que ha identificado la ciencia moderna del análisis de riesgo: conocimiento, gestión e información. Para comenzar, la ignorancia y el desconocimiento sobre los efectos últimos de tecnologías o actos; sabemos poco (y ciertamente menos de lo necesario) sobre la complejidad sociotécnica que nos envuelve.

En segundo lugar, hay un notable déficit de gobernabilidad, una mala gestión de eventos para los que los sistemas de aseguramiento, prevención e intervención clásicos no están preparados. Y sobre todo ello, la creciente desconfianza de los ciudadanos causada por la insuficiente y caótica información. Pero no son problemas insolubles; no son maldiciones. Requieren los instrumentos que siempre hemos utilizado como sistemas de aseguramiento: mayor conocimiento, capacidad de gestión y buena información. De momento, como estamos comprobando no disponemos de ninguno de los tres.

Y así, acabamos de terminar la modernización de España, la clásica, y cuando aún estamos celebrando (sin parar, por cierto) el jolgorio de haber llegado, henos aquí que nos topamos de frente, no ya con los viejos problemas de la modernidad ausente que han plagado la historia reciente de España (donde no había democracia, burguesía, ciencia, empresariado y tantas otras cosas) sino con los de la posmodernidad bien presente. Bienvenidos sean si con ellos recuperamos el nervio, dejamos de celebrar el pasado y comenzamos a mirar el futuro. Pues esto, la falibilidad, la ignorancia, el descontrol, la desconfianza, también es Europa. Mal de muchos, epidemia, ciertamente. Pero también: mal de muchos, consuelo de tontos.