POLÍTICA EXTERIOR > NÚMERO 191

La Humanidad es una

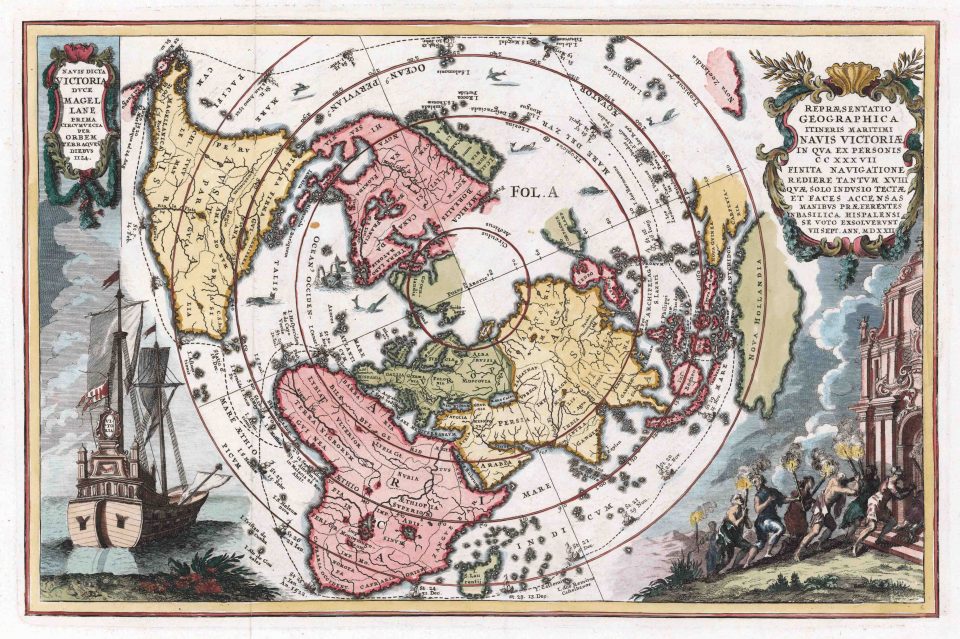

La verdadera edad de oro de los descubrimientos geográficos transcurrió entre 1492 y 1522. En la primera fecha, Cristóbal Colón y sus acompañantes, en un viaje hacia el Oeste tan temerario como bien fundado, lograron llegar con toda probabilidad al islote Watling, en las Bahamas. En la segunda tuvo lugar el retorno a España de la primera expedición de circunnavegación, iniciada por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano. Esa culminación, nunca planeada, cerró un ciclo de exploraciones que trastocó la relación entre población, territorio y riqueza a escala planetaria.

De acuerdo con la clásica tesis “occidentalista” de Walter P. Webb, expuesta en plena guerra fría, el descubrimiento y sus consecuencias hicieron de Europa una metrópoli y de América su gran frontera. En 1492, los 100 millones de europeos ocupaban una extensión de poco más de seis millones de kilómetros cuadrados. En apenas unas décadas, la superficie de la tierra en la que se hallaban presentes se multiplicó por cinco, la densidad se contrajo a una sexta parte y se difundió por doquier la idea de que en ultramar existían reinos “por descubrir y por ganar”.

La prolongación natural del descubrimiento de América aconteció con la llegada de Elcano y sus 18 acompañantes (habían partido 245) a Sanlúcar de Barrameda, tras la primera circunnavegación de la Tierra. Tanto Colón como Elcano buscaban las ricas islas de las especias y acercarse a China (Catay) y Cipango (Japón). El primero nunca pensó en llegar a otro sitio que Asia. El segundo no concibió dar la vuelta al mundo, hasta que fue necesario.

Héroes navegantes

El año 1000 supuso el comienzo de la recuperación urbana en la Europa occidental cristiana. A pesar del retroceso que trajo la mortandad a consecuencia de la peste negra de 1348 y la lenta evolución…

ARTÍCULOS RELACIONADOS:

Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y profesor asociado del Instituto de Empresa/IE University.