Los errores de 1919 siguen cerniéndose sobre nosotros como una lúgubre advertencia: hacer la paz es más difícil que hacer la guerra.

A menudo recordamos la Primera Guerra Mundial y las dos décadas siguientes como un capítulo sombrío de la historia, el preludio de una guerra aún más costosa y destructiva, que se libraría entre 1939 y 1945. Recordemos las terribles pérdidas: más de nueve millones de muertos en combate e innumerables civiles que perecieron por inanición o por enfermedades tratables, como la epidemia de gripe que, en los últimos días de la guerra y los primeros y frágiles momentos de paz, mató quizá a 50 millones de personas en todo el mundo. Pensemos en una Europa, antaño líder en riqueza, innovación y poder político, emergiendo de la guerra temblorosa, en ruinas los imperios ruso y austrohúngaro, y amenazando con más agitación y más miseria tanto el bolchevismo como los nacionalismos étnicos.

Cuando los aliados se reunieron en la Conferencia de Paz de París, celebrada en Versalles hace 100 años –de enero a junio de 1919– vivieron un momento de esperanza. Los líderes de las potencias aliadas prometieron a sus naciones un mundo mejor en compensación por todo aquel sufrimiento, y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, hizo de esa promesa una cruzada por la humanidad: la lucha por acabar con todas las guerras, la búsqueda de un mundo seguro para la democracia. Su Sociedad de Naciones quería ser una comunidad internacional de democracias que aportase seguridad, terminara con las agresiones y permitiese construir un mundo más justo y próspero. Estas ideas recibieron el respaldo de todos los países del mundo, desde el continente europeo, donde Wilson fue saludado como un salvador, hasta las colonias de Occidente, pasando por China, que atravesaba entonces importantes dificultades.

La comunidad internacional, sin embargo, no tardaría en descubrir que sostener la paz no es solo cuestión de esperanzas e ideas, sino de voluntad, determinación y perseverancia. Los líderes políticos han de negociar y también motivar; deben ser capaces de ver más allá de los beneficios políticos a corto plazo, y equilibrar los intereses de sus países con los de la comunidad internacional. A falta, entre otras cosas, de un liderazgo tal, la promesa de 1918 no tardó en dar paso a la desilusión, las divisiones y la agresividad que caracterizaron la década de 1930.

Este resultado no quedó prefigurado en Versalles. Aunque algunas de las decisiones tomadas al terminar el conflicto alimentaron en 1919 la demagogia populista e instigaron sueños de venganza, la calamidad de la Segunda Guerra Mundial se debió en gran medida al fracaso de los líderes democráticos para lidiar con dictadores que rompieron lo pactado, como Mussolini, Hitler o el régimen militarista japonés, durante los 20 años que separaron una guerra de otra. Un siglo después, han aparecido vectores similares –un nacionalismo étnico resentido, la erosión de las reglas y cooperación internacionales– y los líderes autoritarios que los controlan se muestran dispuestos a hacer uso de ellos. El pasado es un maestro imperfecto y los mensajes que nos hace llegar son a menudo crípticos o ambiguos. No debemos, sin embargo, dejar de buscar en ellos orientación y advertencia.

El precio de la paz

Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra”, reflexionaba el primer ministro francés Georges Clemenceau en 1919. Ese año, las potencias victoriosas de la Gran Guerra fijaron las condiciones de la paz, ultimaron la estructura y funcionamiento de la Sociedad de Naciones y se dispusieron a reconstruir Europa y, por ende, el orden mundial.

Para Clemenceau y sus colegas, entre ellos Wilson o el primer ministro británico, David Lloyd George, el futuro se mostraba desalentador. A diferencia de 1815, cuando diversas partes implicadas se reunieron en Viena para zanjar las guerras napoleónicas, en 1919 a Europa le quedaban fuerzas para nuevas guerras y revoluciones. Tampoco las naciones agresoras habían sido tajantemente derrotadas ni la totalidad de su territorio ocupado, como sí ocurriría en 1945. En 1919, los líderes de las democracias occidentales se enfrentaban, más bien, a un mundo en plena ebullición. En Europa oriental, el Cáucaso y Oriente Próximo continuaron las hostilidades. El levantamiento bolchevique de 1917 en Rusia había desencadenado una oleada revolucionaria imparable, que amenazaba con barrer incluso a las naciones vencedoras.

La guerra había destruido o deteriorado las viejas estructuras políticas y sociales, sobre todo en Europa central, dejando a la deriva naciones estables y prósperas, que buscaban algo o alguien que restaurase su antiguo estatus e impusieran algún orden. Los nacionalistas étnicos aprovecharon la oportunidad para construir nuevos países, a menudo hostiles entre sí que, además, oprimían a sus propias minorías. Inevitablemente, las maniobras políticas de los líderes de París en pro de los intereses de sus respectivas naciones sacaron a la luz rivalidades viejas y nuevas.

Wilson y sus socios lidiaron con un fenómeno que nunca antes había preocupado a sus predecesores del Congreso de Viena: la opinión pública. La ciudadanía de los países aliados mostró un gran interés por lo que ocurría en París, pero expresaba deseos contradictorios: el “mundo mejor” de la visión wilsoniana, por un lado, y el desquite y la represalia por otro.

Muchos europeos pensaban que alguien debía pagar por aquella guerra. En Francia y Bélgica –países invadidos por Alemania sin pretexto alguno– el campo estaba arrasado y las ciudades, minas, ferrocarriles y fábricas en ruinas. Al otro lado de la frontera, Alemania estaba indemne, debido a que en su territorio no se libraron demasiadas batallas. Los británicos habían prestado sustanciosas sumas a sus aliados (pronto perdieron la esperanza de recuperar el dinero entregado a los rusos) y habían solicitado, además, muchos préstamos a los estadounidenses. Querían una recompensa.

John Maynard Keynes, que no era aún el economista de renombre mundial en que se convertiría, sugirió que los estadounidenses condonaran la deuda a los británicos, a fin de contener esa necesidad de exigir reparaciones a los derrotados y centrarse de nuevo en que la economía europea volviese a marchar. Entre el horror y la indignación, los estadounidenses, incluido Wilson, rechazaron la propuesta. Así pues, los estadistas aliados redactaron un proyecto de reparaciones exigiendo a los vencidos compensaciones que jamás serían capaces de pagar. Austria y Hungría habían quedado reducidas a los restos empobrecidos del imperio de los Habsburgo, Bulgaria estaba en bancarrota y el Imperio Otomano, a punto de desintegrarse. Alemania era la única en condiciones de cumplir con las reparaciones impuestas.

Un brusco despertar

Las circunstancias de la derrota alemana tampoco animaron a su ciudadanía a pagar. Este sentimiento se intensificó a lo largo de la siguiente década. El resultado final debería resultar aleccionador en la actualidad: los sentimientos y expectativas tanto de los ganadores como de los perdedores tienen mucha importancia y requieren una gestión cuidadosa, por poco realistas que sean.

Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, el alto mando alemán, encabezado por los generales Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg, había instaurado a efectos prácticos una dictadura militar que mantenía en secreto todas las noticias del frente. Tanto el gobierno civil como los ciudadanos ignoraban la secuencia de derrotas del ejército alemán durante la primavera y el verano de 1918. Sin previo aviso, el alto mando exigió al gobierno pedir un armisticio. La noticia cayó como una bomba en la sociedad alemana.

El canciller interpeló a Wilson en una serie de cartas abiertas y este asumió su papel de árbitro entre los bandos, lo que irritó a los aliados europeos. Con ello, Wilson cometió dos errores. Primero, negoció con el gobierno civil de Alemania y no con el alto mando, lo que permitió a los generales esquivar responsabilidades por la guerra y sus resultados. Pasó el tiempo y el alto mando y sus partidarios conservadores difundieron la falsedad de que Alemania nunca perdió en el campo de batalla: los militares alemanes podrían haber seguido luchando, quizá incluso hasta la victoria, si el cobarde gobierno civil no los hubiera abandonado. De ahí surgió el mito envenenado de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por una confabulación de traidores, entre los que se encontraban liberales, socialistas y judíos.

«Los sentimientos y expectativas tanto de los ganadores como de los perdedores tienen mucha importancia y requieren una gestión cuidadosa, por poco realistas que sean»

En segundo lugar, las declaraciones públicas de Wilson –EEUU no apoyaría la imposición de indemnizaciones punitivas o una “paz de venganza”– alimentaron las esperanzas a que Alemania no recibiera un trato demasiado duro. El apoyo del presidente estadounidense al levantamiento que derrocó la vieja monarquía y allanó el camino a la democracia parlamentaria y la República de Weimar exacerbó este malentendido optimismo. Los partidarios de Weimar afirmaban que la república representaba una nueva y mejor Alemania que no debía pagar por los pecados del pasado.

Sin embargo, a los franceses y otros aliados les preocupaba menos la política interna de Alemania que su capacidad para reanudar la guerra. El armisticio, firmado el 11 de noviembre de 1918 en el famoso vagón de tren de Compiègne, olía más a rendición que a cese de hostilidades. Alemania tendría que evacuar todo el territorio ocupado y entregar su armamento pesado, así como la totalidad de su marina de guerra.

Aun así, el alcance de la derrota militar no fue patente para la ciudadanía alemana de inmediato. Las tropas volvieron desde el frente a Berlín, en diciembre de 1918, y el nuevo canciller socialdemócrata los recibió con estas palabras: “Ningún enemigo os ha vencido”. Aparte de los habitantes de Renania, en el extremo occidental del país, los alemanes no habían experimentado de primera mano la vergüenza de la ocupación militar. Por ello, muchos habitaron, durante el invierno de 1918-19, lo que Max Weber llamó una “tierra dormida”: esperaban que las condiciones de la paz fuesen menos duras que las impuestas por Alemania a la Rusia revolucionaria en el Tratado de Brest-Litovsk de marzo de 1918. El país podría incluso expandir su territorio si Austria, recién nacida de los territorios germanófonos del desaparecido Imperio Austrohúngaro, decidiera unir su destino al de Alemania.

El Tratado de Versalles, cuyo texto se hizo público la primavera de 1919, conmocionó a la opinión ciudadana de Alemania, tanto de derechas como de izquierdas: el país tendría que desarmarse, perdería territorio y pagaría indemnizaciones por los daños causados durante la guerra. Suscitó especial rencor el artículo 231, en virtud del cual Alemania aceptaba la responsabilidad de haber desencadenado el conflicto, y que había sido redactado por un joven abogado estadounidense, John Foster Dulles, para crear la base jurídica necesaria a fin de exigir reparaciones. Los alemanes repudiaban esa cláusula de “la culpa” de la guerra, como se la conocía. No había mucha voluntad de pagar reparaciones.

La Alemania de Weimar –al igual que Rusia tras el colapso de la Unión Soviética– hubo de asimilar una pertinaz y dolorosa sensación de humillación patria. Durante muchos años, el ministerio de Asuntos Exteriores y sus partidarios conservadores hicieron lo posible por socavar la legitimidad del Tratado de Versalles. Con ayuda de documentos muy bien seleccionados, argumentaron que Alemania y sus aliados no causaron el estallido de la guerra. Europa se había topado con el desastre sin saber bien cómo, y todo el mundo era responsable, o quizá no lo era nadie. Los países aliados podrían haberse esforzado más por contradecir estos puntos de vista. Ocurrió al contrario: algunos, especialmente las naciones anglosajonas, llegaron a aceptar la versión alemana de los hechos, lo que contribuyó a las conciliadoras políticas de apaciguamiento de la década de 1930.

La paz adoptaría una forma distinta en 1945. Seguía muy vivo el recuerdo de las dos décadas de entreguerras, así que los aliados obligaron a las potencias del Eje a rendirse de forma incondicional. Alemania y Japón habían sido derrotados y sus territorios ocupados. Se juzgaría a determinados líderes por delitos de guerra y los países vencidos deberían convertirse en democracias liberales. Por muy invasiva y coercitiva que fuera, la paz posterior a la Segunda Guerra Mundial generó menos resentimiento por tratos injustos que los acuerdos que pusieron fin a la Primera.

Oportunidades perdidas

Las condiciones impuestas en Versalles no fueron el único obstáculo para una resolución duradera de los conflictos europeos. Londres y Washington también minaron las opciones de la paz al dar la espalda a Alemania y al resto del continente.

Aunque nunca fue tan aislacionista como algunos afirman, EEUU se replegó poco después de la Conferencia de Paz. El Congreso expresó su repulsa al Tratado de Versalles y, por ende, a la Sociedad de Naciones. No se ratificó la garantía dada a Francia de que Reino Unido y EEUU saldrían en su defensa si Alemania atacaba de nuevo. Los estadounidenses se aislaron aún más cuando golpeó la Gran Depresión y volvieron su atención hacia problemas internos.

El paso atrás de EEUU animó a los británicos –que ya vaticinaban problemas en su imperio– a renegar de su compromiso garantista. Francia, abandonada a su suerte, intentó formar una alianza antialemana con los recién creados Estados centroeuropeos, que ya reñían entre sí. Sus esfuerzos fueron tan ineficaces como la Línea Maginot en el oeste. Cabría preguntarse cuál habría sido el devenir de la historia si Londres y Washington, en lugar de dar la espalda a Francia, hubieran construido una alianza transatlántica comprometida con la seguridad y respondido a las primeras agresiones de Hitler, cuando aún se podía.

Como he mencionado antes, el mundo posterior a 1945 difería mucho del que surgió en 1919. EEUU, convertido en primera potencia mundial, entró a formar parte de Naciones Unidas y de las instituciones económicas de Bretton Woods. Asimismo, se comprometió con la seguridad y la reconstrucción de Europa occidental y Japón. El Congreso estadounidense aprobó estas iniciativas en parte porque el presidente Franklin Roosevelt hizo de la construcción del orden mundial de posguerra una política de Estado, a diferencia de Wilson, que condenó a la Sociedad de Naciones al dar la espalda a su oposición republicana. El fracaso de Wilson había alentado la tensión aislacionista en la política exterior estadounidense; Roosevelt, seguido por Harry Truman y Dwight Eisenhower, contuvo y contrarrestó ese impulso. El espectro del comunismo también hizo su parte, pues alarmaba incluso a los más aislacionistas. La expansión del imperio soviético por Europa oriental y el discurso sobre la batalla contra el capitalismo convencieron a muchos estadounidenses de que tenían ante sí un peligro inminente que exigía compromiso con sus aliados europeos y asiáticos.

Hoy, el mundo no puede compararse con el de los escombros de cada una de las dos guerras mundiales. Sin embargo, si EEUU se repliega y atiende solo a sus intereses inmediatos, se corre el riesgo de hacer oídos sordos o subestimar, hasta que sea demasiado tarde, la aparición de posibles dictadores populistas o potencias hostiles.

El presidente ruso Vladímir Putin ya ha quebrantado normas y pactos internacionales –en Crimea, por ejemplo– y otros líderes, como el turco Recep Tayyip Erdogan o el chino Xi Jinping, parecen dispuestos a emularlo. Si Washington y el resto de grandes potencias democráticas abdican de su responsabilidad para con el mundo, el resto de países abandonará la esperanza en un orden internacional pacífico, y se deberá someter, resignado, al matonismo de barrio. Un siglo después, 1919 y los años posteriores siguen cerniéndose sobre nosotros como una lúgubre advertencia.

Bajo el signo del Sáhara

1 × 4.00€

Bajo el signo del Sáhara

1 × 4.00€  Francia, de la Convención a la Conferencia

1 × 4.00€

Francia, de la Convención a la Conferencia

1 × 4.00€  Sáhara occidental: Vuelta a las armas sin futuro

1 × 6.00€

Sáhara occidental: Vuelta a las armas sin futuro

1 × 6.00€  Egipto y el desafío islamista

1 × 4.00€

Egipto y el desafío islamista

1 × 4.00€  Lo hispano en la historia jurídica de EE UU

1 × 4.00€

Lo hispano en la historia jurídica de EE UU

1 × 4.00€  Argentina: un parón en el crecimiento

1 × 10.00€

Argentina: un parón en el crecimiento

1 × 10.00€  Un continente más integrado

1 × 4.00€

Un continente más integrado

1 × 4.00€  Carta de América: La transformación de Bush

1 × 0.00€

Carta de América: La transformación de Bush

1 × 0.00€  Relaciones transatlánticas: por una mayor integración

1 × 10.00€

Relaciones transatlánticas: por una mayor integración

1 × 10.00€  El presidente Trump y Oriente Medio

1 × 4.00€

El presidente Trump y Oriente Medio

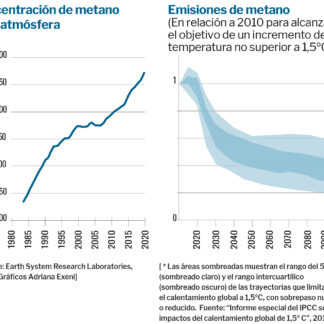

1 × 4.00€  Ganarle tiempo al cambio climático

1 × 0.00€

Ganarle tiempo al cambio climático

1 × 0.00€  China, próximo conflicto de Estados Unidos

1 × 10.00€

China, próximo conflicto de Estados Unidos

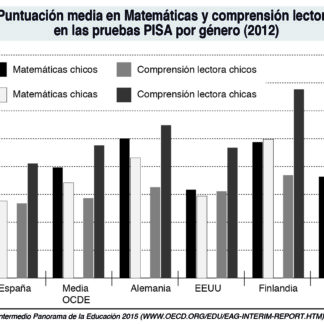

1 × 10.00€  Indicadores sobre educación y mujer

1 × 4.00€

Indicadores sobre educación y mujer

1 × 4.00€  Turquía: impresiones sobre un golpe fallido

1 × 4.00€

Turquía: impresiones sobre un golpe fallido

1 × 4.00€  El enigma de la desintegración del comunismo

1 × 4.00€

El enigma de la desintegración del comunismo

1 × 4.00€  Los pueblos en movimiento

1 × 4.00€

Los pueblos en movimiento

1 × 4.00€  Turismo religioso en Siria

1 × 4.00€

Turismo religioso en Siria

1 × 4.00€  Turquía y la UE tras el referéndum constitucional

1 × 4.00€

Turquía y la UE tras el referéndum constitucional

1 × 4.00€  Mayo-junio 2008 - Digital

1 × 10.00€

Mayo-junio 2008 - Digital

1 × 10.00€  El camino hacia adelante

1 × 4.00€

El camino hacia adelante

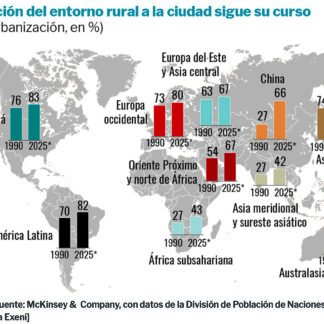

1 × 4.00€  Un mundo de ciudades

1 × 4.00€

Un mundo de ciudades

1 × 4.00€  Los problemas de imagen de la moneda única

1 × 10.00€

Los problemas de imagen de la moneda única

1 × 10.00€  Frente a los euroescépticos

1 × 4.00€

Frente a los euroescépticos

1 × 4.00€  El reto de informar sobre Oriente Próximo y el Magreb

1 × 4.00€

El reto de informar sobre Oriente Próximo y el Magreb

1 × 4.00€  España y la crisis del Golfo

1 × 4.00€

España y la crisis del Golfo

1 × 4.00€  ¿Es Marruecos una vasta zona de espera?

1 × 10.00€

¿Es Marruecos una vasta zona de espera?

1 × 10.00€  España y América Latina

1 × 4.00€

España y América Latina

1 × 4.00€  Aspectos financieros de la relación comercial Este-Oeste

1 × 4.00€

Aspectos financieros de la relación comercial Este-Oeste

1 × 4.00€  Las empresas de transporte en China

1 × 10.00€

Las empresas de transporte en China

1 × 10.00€  Una Europa efectiva en el mundo

1 × 10.00€

Una Europa efectiva en el mundo

1 × 10.00€  Magreb: lo que le espera al gobierno francés

1 × 4.00€

Magreb: lo que le espera al gobierno francés

1 × 4.00€  Pakistán y el doctor Khan

1 × 4.00€

Pakistán y el doctor Khan

1 × 4.00€  Una experiencia empresarial en China

1 × 10.00€

Una experiencia empresarial en China

1 × 10.00€  Pinochet: los límites de la impunidad

1 × 4.00€

Pinochet: los límites de la impunidad

1 × 4.00€  La era de los líderes autoritarios

1 × 4.00€

La era de los líderes autoritarios

1 × 4.00€  El gran potencial del cómic marroquí

1 × 4.00€

El gran potencial del cómic marroquí

1 × 4.00€  Comprensión de Marruecos: unas orientaciones

1 × 10.00€

Comprensión de Marruecos: unas orientaciones

1 × 10.00€  El nuevo mapa de los intereses de España con EEUU

1 × 4.00€

El nuevo mapa de los intereses de España con EEUU

1 × 4.00€  Sonámbulos hacia la guerra

1 × 0.00€

Sonámbulos hacia la guerra

1 × 0.00€  India:oportunidades de negocio

1 × 10.00€

India:oportunidades de negocio

1 × 10.00€  Visiones económicas para Túnez

1 × 4.00€

Visiones económicas para Túnez

1 × 4.00€  Defensa antimisiles: el sueño de Reagan

1 × 4.00€

Defensa antimisiles: el sueño de Reagan

1 × 4.00€  La energía de fusión: el proyecto ITER

1 × 4.00€

La energía de fusión: el proyecto ITER

1 × 4.00€  Educación superior en Oriente Medio

1 × 4.00€

Educación superior en Oriente Medio

1 × 4.00€  El G-20 en la ronda de Doha

1 × 10.00€

El G-20 en la ronda de Doha

1 × 10.00€  Mirar un mapa: El eje de la amenaza de Irán

1 × 0.00€

Mirar un mapa: El eje de la amenaza de Irán

1 × 0.00€  El mundo desde abajo

1 × 4.00€

El mundo desde abajo

1 × 4.00€  La alternancia política

1 × 10.00€

La alternancia política

1 × 10.00€  Le Carré: los espías como pretexto

1 × 0.00€

Le Carré: los espías como pretexto

1 × 0.00€  Un año de escándalos empresariales

1 × 10.00€

Un año de escándalos empresariales

1 × 10.00€  Liberia, segundo tiempo

1 × 4.00€

Liberia, segundo tiempo

1 × 4.00€  Aceptemos los riesgos del Este

1 × 4.00€

Aceptemos los riesgos del Este

1 × 4.00€  Carta a los lectores

1 × 4.00€

Carta a los lectores

1 × 4.00€  China ante el milenio

1 × 10.00€

China ante el milenio

1 × 10.00€  La utópica búsqueda del equilibrio migratorio

1 × 10.00€

La utópica búsqueda del equilibrio migratorio

1 × 10.00€  Terrorismo y armas no convencionales

1 × 4.00€

Terrorismo y armas no convencionales

1 × 4.00€  La ONU después de Irak

1 × 4.00€

La ONU después de Irak

1 × 4.00€  Desarrollo del sector de las telecomunicaciones

1 × 10.00€

Desarrollo del sector de las telecomunicaciones

1 × 10.00€  Corea del Sur: un dragón en apuros

1 × 10.00€

Corea del Sur: un dragón en apuros

1 × 10.00€  Advertencias desde Versalles

1 × 4.00€

Advertencias desde Versalles

1 × 4.00€