Nuevo debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos

Algo va mal cuando un estadounidense conservador reivindica el uso de la guillotina. Esto, precisamente, es lo que acaba de hacer Sonny Bunch. “Está diseñada para proporcionar una muerte rápida, eficiente e indolora. Realiza esta función de forma admirable. Entiendo la ironía de que un reaccionario como yo abrace el método de ejecución preferido del Terror, pero hay que dar al César lo que es del César”.

La petición de Bunch es resultado de la ejecución desastrosa de Clayton Lockett en Oklahoma. El episodio resultaría cómico de no ser profundamente deprimente. Lockett fue sentenciado a muerte en 2000 por la violación y asesinato de una mujer de 19 años. La Constitución de Estados Unidos prohíbe el uso de “castigos crueles e inusuales”, lo que impide que las autoridades penitenciarias hagan sangrar al reo cuando lo ejecutan. De ahí el uso frecuente de la inyección letal, a pesar de ser un método que ostenta un alarmante índice de ejecuciones fracasadas (7% frente al 3% de media en ejecuciones oficiales). La segunda paradoja es que para los testigos que asistieron a la ejecución de Lockett, contemplar su cuerpo desnudo hubiese resultado ofensivo. Por eso el alcaide cubrió su zona pélvica con una sábana. La sábana en cuestión impidió al médico encargado de la ejecución inyectar correctamente los fármacos mortales en la ingle de Lockett. En vez de hacerlo por vía intravenosa, inyectó el veneno en su piel. Lockett agonizó durante 43 minutos hasta morir de un infarto.

No es la primera vez que la pena de muerte depara resultados espeluznantes. En 1912, la soga que tenía que ahorcar a Elroy Kent se rompió. Las autoridades tardaron más de un cuarto de hora en logar ahorcarle, mientras Kent pataleaba. La inyección letal, supuesta solución para humanizar la pena de muerte, se aplicó por primera vez en 1982. Tres años después, Stephen Morin, antiguo toxicómano, tuvo que aguantar tres cuartos de hora de pinchazos con agujas mientras los médicos buscaban una vena en la que les fuese posible inyectar los fármacos. El caso de Lockett obligó a cancelar una segunda ejecución programada esa misma noche, y ha abierto el perenne debate sobre la vigencia de la pena de muerte en EE UU.

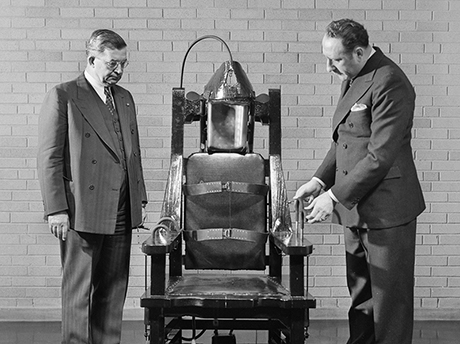

El repertorio de medios con que se lleva a cabo la pena capital en América es digno de Javier Krahe. Sillas eléctricas, pelotones de fusilamiento, horcas y cámaras de gas completan la lista macabra. EE UU es, junto a Japón, el único país desarrollado que aún emplea la pena de muerte. La mayoría de los Estados americanos aplican la práctica, que continúa recibiendo el apoyo del 60% de la opinión pública.

La pena capital, independientemente de su apoyo, es profundamente problemática. En primer lugar está la cuestión de su legitimidad, que en Europa ha quedado respondida con un rotundo “no”. Igual o más inquietante es que la aplicación de la pena de muerte manifiesta sesgos racistas. Raymond Paternoster, criminólogo de la Universidad de Maryland, publicó hace un año un nuevo estudio demostrando que los criminales negros en Texas tienen el triple de posibilidades de ser condenados a muerte que los blancos. Debatir sobre la pena de muerte conlleva discutir sobre un marco legal que discrimina a las minorías negras y latinas.

El caso de EE UU, con todo, no es el peor. 1.722 personas fueron ejecutadas oficialmente en 2012, según Amnistía Internacional. Hasta ahora el dudoso honor de liderar el ranking de ejecuciones correspondía a China. Pero Egipto va a la zaga. El 24 de marzo, un tribunal egipcio condenó a 528 opositores a pena de muerte. Entre los 1.200 acusados, solo 147 de los condenados estaban presentes; el resto fue juzgado in absentia. El 28 de abril, otros 683 fueron condenados a muerte por matar a un policía. Los tribunales egipcios han declarado la guerra a una parte considerable de su propio país.

La pregunta, en el caso de EE UU y Lockett, es si episodios como este servirán para cuestionar el futuro de la pena de muerte. La respuesta, al menos de momento, es que no. Robert Weisberg, del Centro de Justicia Criminal de Stanford, observa que la opinión pública no suele alterarse ante semejantes despliegues de brutalidad. El lento descenso del apoyo a la pena de muerte es un factor a tener en cuenta, pero difícilmente tendrá impacto a corto y medio plazo. Por lamentable que parezca, volverán a darse casos como el de Lockett.