Facundo y las hondas raíces del racismo

En 1833, recorriendo las costas suramericanas en la expedición del Beagle, Charles Darwin se encontró en Argentina con un personaje que pertenecía a la evolución social y política latinoamericana tanto como las especies de fauna y flora que estudiaba el naturalista inglés a la evolución de su naturaleza: Juan Manuel de Rosas (1793-1877), por entonces en campaña contra los indios de las pampas. Rosas era una personificación casi arquetípica del caudillo hispanoamericano, el tipo de jefatura que surgió de modo espontáneo de las guerras de la independencia, como producto de una sociedad que había abandonado bruscamente sus autoridades tradicionales.

Entre ombúes, guanacos y gauchos nómadas, Darwin descubrió una mutación de la filogenia política hispánica en terreno americano que pugnaba por adaptarse al hábitat de un Estado que germinaba en un terreno árido e inhóspito para la democracia. La lucha por la supervivencia política se debatió en ese mundo entre los impulsos primarios de los caudillos y las instituciones constitucionales.

Caudillos como los argentinos Rosas y Facundo Quiroga, el uruguayo Artigas, el venezolano Páez o el mexicano Santa Anna, no salieron de las filas militares regulares: se graduaron de generales en el camino, yendo a la batalla. Para ello les ayudó que las repúblicas nacieran en medio del estrépito de las marchas militares y deslumbradas por los uniformes. Encontraron a sus seguidores entre las gentes de los vastos hinterlands americanos: iletrados y rudos; hombres hechos a las duras condiciones del pastoreo y de la caza de ganado salvaje en las inmensidades de las pampas, los llanos y las punas. Eran formidables jinetes y católicos supersticiosos inmersos en una cultura mestiza y un orden social que surgía de la trashumancia y el culto a la fuerza física.

Al convertirse gradualmente en una fuerza militar cohesionada, las milicias irregulares de los caudillos llevaron sus patrones culturales al juego político, imponiendo a los civiles sus brutales métodos de dirimir conflictos y zanjar discusiones. Las montoneras tumultuosas invadieron, una y otra vez, las plazas para entronizar al caudillo de turno y luego desaparecer en los campos de donde habían venido… hasta que un nuevo líder volviera a inflamar sus deseos de botín y aventura.

Las milicias crearon un ámbito de convivencia multirracial donde el ascenso social dependía de la capacidad de supervivencia en un medio carente de reglas establecidas. Un primario sentido del honor y la virilidad y un respeto reverencial a la jerarquía conquistada por la fuerza eran los patrones normativos de la conducta social en la que se formaron los caudillos. En un mundo sin principios jurídicos claros sobre el origen del poder político, el caudillo representaba la figura del padre severo cuya justicia elemental y expeditiva era la única que se conocía. Las jefaturas cesaristas hicieron de cada país hispanoamericano, en distintos momentos, una versión ampliada de las haciendas rurales.

La combinación de gran propiedad territorial y la jurisdicción señorial otorgaba a un terrateniente considerables poderes sobre los campesinos, aldeanos e incluso pueblos enteros. Durante los siglos coloniales, ese poder fue esencialmente económico y estaba sujeto a la tutela del poder real y sus funcionarios. Fueron necesarios la invasión francesa de la metrópoli, la usurpación del trono, el colapso del gobierno virreinal y la anarquía de las guerras de la independencia para convertir a los bandidos en guerrilleros y a sus jefes en caudillos. La guerra los benefició al dibujar más claramente su identidad, convirtiéndolos en héroes militares, con derecho a llevar uniformes y títulos oficiales.

Por horror al vacío, o empujados por sus propias clientelas, movilizaron fuerzas sociales que suprimieron el desorden provocado por los caudillos menores, creando un único y poderoso caudillismo nacional, como Páez en Venezuela y Rosas en Argentina, Santa Anna en México, Flores en Ecuador, Castilla en Perú, Santa Cruz en Bolivia, Carrera en Guatemala o Rodríguez de Francia en Paraguay. Fueron católicos, masones, déspotas, ilustrados, militares, civiles, dictadores empedernidos, oligarcas y populistas desenfrenados; sucesivamente o en distinto grado. Pero ninguno de ellos estableció instituciones dictatoriales perpetuas o dinásticas o tuvo veleidades monárquicas. Muchos de ellos gobernaron manteniendo la vigencia teórica de las constituciones o conservaron una fachada completa de instituciones que en realidad despreciaban.

El estudio de sus personalidades es una fuente inagotable de revelaciones políticas sobre su época y su legado, que se remonta hasta hoy en casos tan claros como el del presidente venezolano Hugo Chávez. Un contemporáneo describió así al caudillo argentino Facundo Quiroga: “Es invencible en la guerra, en el juego, en el amor. No hay batalla que no haya ganado, partida de juego que haya perdido, ni mujer que no haya solicitado”. Curiosamente Gabriel García Márquez escribió, más de un siglo después, sobre Fidel Castro: “No creo que pueda existir en este mundo alguien que sea tan mal perdedor. No tiene un minuto de sosiego mientras no logra invertir los términos de una derrota para convertirla en victoria”.

El día de su 79 cumpleaños –el 13 de agosto de 2005- tras 46 años en el poder, el diario oficial Granma, en una carta publicada en primera página, lo saludaba “con el cariño y la admiración inmenso que los hijos sentimos por el padre más noble, sabio y valiente”. Firma: “Su pueblo”.

Las antinomias de Sarmiento

Pero con toda la importancia que tuvieron los políticos y juristas en la formación de las sociedades latinoamericanas, los escritores -y especialmente los ensayistas- legaron a su tradición intelectual una obra de similar -o mayor- importancia. El ensayo moderno se ajustó notablemente a las inquietudes de los americanos: apareció como un instrumento de indagación de la identidad de las nuevas naciones.

Los verdaderos fundadores de la conciencia cultural y literaria del continente fueron sus ensayistas: elaboraron el primer espejo literario en el que se pudieron contemplar los latinoamericanos, escribiendo no sólo lo que pensaban sobre los europeos, sino lo que los criollos comenzaban a pensar de sí mismos y de sus naciones.

Entre los más importantes del siglo XIX estuvieron Domingo Faustino Sarmiento (Argentina, 1811-1881), Andrés Bello (Venezuela, Chile, 1781-1865), Juan Montalvo (Ecuador, 1832-89), Eugenio María Hostos (Puerto Rico, 1839-1903), José Martí (Cuba, 1853-95) y Manuel González Prada (Perú, 1844-1918).

Facundo Quiroga

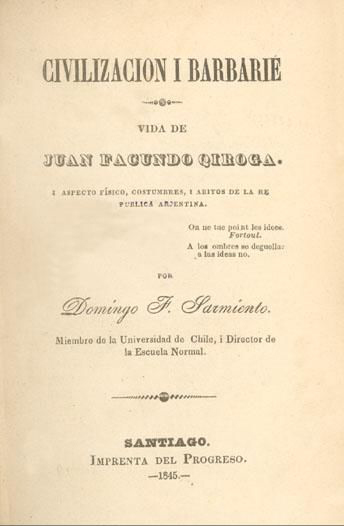

Sarmiento, un voraz lector de Fourier, Tocqueville y Michelet, escribió la obra más influyente de su época en el continente, un libro que es al mismo tiempo el retrato de una figura política y el de una nación: Civilización y Barbarie: la vida de Juan Facundo Quiroga (Santiago de Chile, 1845). Facundo, publicada inicialmente por entregas en un periódico chileno, le dio forma memorable al gran dilema del Nuevo Mundo hispánico: persistir en los gobiernos de mano fuerte, o atenerse a los modelos europeos, lo que significaba, sin embargo, otra forma de mezclar civilización y barbarie.

Para Sarmiento, Rosas era la emanación misma del mundo arcaico y bárbaro de la campiña: “el mal que aqueja a la República Argentina –escribió al principio de Facundo– es la extensión”, y que sólo podía ser conjurado promoviendo una vasta inmigración europea. La medida de su ambición aparecía en el prólogo: indicaba que la América del Sur aún carecía de toda obra comparable a La Democracia en América (1839) de Alexis de Tocqueville.

Facundo es un libro de gran esfuerzo interpretativo, fuerza expositiva y de vivo entrecruzamiento entre el tono íntimo y los datos objetivos. Su autor fue un formidable polemista, apasionado e impetuoso, que contribuyó a la permanencia de su mensaje durante su siglo y aún en el presente. En adelante, el caudillo rural sería el símbolo por excelencia de la incapacidad de la América hispana por encontrar formas legítimas de gobierno debido a su dependencia del terror como instrumento de poder.

Facundo es, al mismo tiempo, sociología, historia, biografía, panfleto político, geografía, testimonio, periodismo, crónica de viajes y novela. En su visión, Quiroga no era una aberración sino que personificaba el carácter político del pueblo argentino: los gauchos –el pueblo mestizo de las pampas, las interminables llanuras donde no existían escuelas ni iglesias, industria o comercio- necesitaban de un juez severo que les dirigiera con una disciplina de hierro porque su amor a la música y la poesía sólo era igualado por su rápido recurso al cuchillo cuando se caldeaban los ánimos.

Por su parte, para los gauchos la ciudad representaba el gobierno, la fuerza policial y la justicia arbitraria a la que oponían su valentía, estoicismo y libertad silvestre. Para los capitalinos, en cambio, el campo no era la arcadia rural o el paradisíaco refugio ante los «peligros morales» de la vida urbana que dibujó Andrés Bello, sino la imagen misma del atraso, del que Facundo era un sombrío ejemplo.

El odio de Sarmiento al gaucho surgió cuando un día, cuando sólo tenía 16 años, trabajando como pequeño tendero en San Juan, una modesta ciudad en las estribaciones de los Andes, presenció la llegada de los “montoneros” de Facundo, una banda de 600 gauchos que pasaron por las calles hasta entonces pacíficas de San Juan, gritando y maldiciendo, como si fuesen bárbaros atilas que flotaban entre la tormenta de polvo que levantaban sus caballos. “He aquí mi visión del Camino de Damasco. Todo el mal de mi país se me reveló de improviso entonces: ¡la Barbarie!”

Todo es antitético en la visión de Sarmiento: no sólo civilización frente a barbarie, sino también entre libertad y despotismo, caudillismo frente a orden, ciudades frente al “desierto” y, desde luego, Rosas o Quiroga frente al propio Sarmiento. Todas esas antinomias se resumen en una sola: Europa frente a América.

Frente al atavismo rural que encarnaba Facundo Quiroga, el caudillo de la remota provincia de La Rioja, y la dictadura de Rosas (1840-52), para los exiliados antirosistas como Alberdi, Echeverría, Mitre y Sarmiento, Buenos Aires era la esperanza del futuro: una ciudad destinada a ser una gran metrópoli y fuente de valores liberales que civilizarían un país turbulento, ignorante y anárquico que engendraba el despotismo patológico del caudillismo primitivo.

La revolución argentina, argumentó Sarmiento, había consistido en dos movimientos directos: en la primera fase, las ciudades lucharon para liberar al país del los españoles. En la segunda, los caudillos de los campos lucharon por conquistar las ciudades. Y el más siniestro de todos esos caciques rurales fue Facundo Quiroga: irascible y cruel, llegó a dominar las provincias del interior, aterrorizando y saqueando ciudades como San Juan, La Rioja y Mendoza.

Para conjurar a sus enemigos y ayudar al país a sobreponerse a un territorio cuya salvaje enormidad parecía devorar su alma, la capital debía ser un foco de cultura, poblada por europeos cultos, amantes del progreso y las luces, respetuosa de las normas civilizadas de la vida política. Hacia el fin de su vida, afirmó que el islam había dejado una huella indeleble en el carácter y la cultura de la vida de España y, burlonamente, llamó califa íbero a Felipe II: “El americanismo es la reproducción de la vieja tradición castellana, la inmoralidad y el orgullo árabe”.

Pero, paradójicamente, subrayó que el orden liberal necesitaba de un “hombre fuerte” que no temiera utilizar su poder para imponerse. Al final, la poderosa evocación de la figura histórica de Facundo termina cautivando a su autor, que lo convierte en una figura legendaria que acaba siendo, de algún modo, un alter ego del propio Sarmiento.

De hecho, algunos críticos consideran que el libro mismo es una autobiografía sesgada. “No hay que alucinarse; el terror es un medio de gobierno que produce mejores resultados que el patriotismo”, escribió en una célebre admisión que hizo que sus críticos ulteriores lo acusaran de haber escrito un manual para caudillos.

Juan Bautista Alberdi, el mayor jurista argentino de su época, pese a discrepar con Sarmiento en su antítesis de ciudad y desierto, reconoció con él que “todo lo civilizado en nuestro suelo es europeo (…) en América lo que no es europeo es bárbaro”. Y lo español, escribió Sarmiento, era casi una “excrecencia semiafricana”. Entre sus seguidores, esa actitud pronto derivó en una forma vulgar de adoración europeizante teñida de racismo que no tardaría en asimilar las ideologías fascistas del Viejo Continente.

En una carta de 1863, cuando era gobernador de San Juan, Sarmiento celebró la ejecución del último caudillo gaucho en estos términos: “No trato de economizar sangre de gauchos. Este es un bien que es preciso hacer al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos”. En otro artículo, definió a los indios americanos como “una raza prehistórica servil” y se burló de la Araucana de Alonso de Ercilla por elogiar a una horda de “indios asquerosos”.

Su visión fue, por ello, una de las primeras expresiones del racismo criollo moderno que, al renegar de las formas culturales autóctonas, puso en peligro la propia identidad nacional que ayudó a construir durante su presidencia (1868-1874).

Sarmiento estaba convencido de que la decadencia argentina podía ser revertida mediante la transformación de la composición étnica de su población. Cuando asumió la presidencia, sus planes eran transparentes: Argentina sería un país de inmigrantes, una «cultura blanca» volcada hacia Europa. Pero esa política no obedecía sólo a motivaciones prácticas: su política presuponía, de hecho, una filosofía racista.

En su último libro, Conflicto y armonía de las razas de América, escribió que la superioridad de la América del Norte surgía de una ventaja racial: el anglosajón estaba libre de “toda mezcla con razas inferiores en energía”.

La sombra de esas tesis fue alargada y, de hecho, alentó una forma de etnocidio que arrasaría las raíces mismas de varios países latinoamericanos.

Alberdi hizo famosa su sentencia de que “gobernar es poblar”, en el sentido que poblar era desarrollar y fortalecer “nuestros jóvenes cuerpos nacionales” con inmigrantes europeos que “civilizaran” la salvaje naturaleza americana. Otro famoso ensayista argentino, José Ingenieros (1877-1925), creía que el progreso de su patria sólo podía fundarse en “una raza blanca argentina que borrara el estigma de inferioridad con que han marcado siempre los europeos a los suramericanos”.

El naturalista y paleontólogo Florentino Ameghino (1854-1911), que defendió el origen americano del homo sapiens, sostuvo que “la raza blanca es la superior de todas las humanas: a ella está reservado el dominio del globo”.

Carlos Octavio Bunge (1875-1918) asimiló las teorías de Le Bon sobre la influencia de los caracteres raciales en la fisonomía social de un pueblo y presentó a indios y negros como elementos socialmente retrógrados, incapaces de actividad intelectual o artística significativa y al mestizo como producto de una mezcla racial que agrava y degenera los rasgos tipológicos originales.

La indiofobia era inherente a la eurofilia. Javier Prado y Ugarteche, rector de la Universidad de San Marcos y principal representante del positivismo en el Perú, se refirió en la inauguración del año académico de 1894 “a la influencia perniciosa que habían jugado las razas inferiores en América” y que el problema racial se solucionaría mediante una política de fomento de inmigraciones de europeos nórdicos.

Incluso el boliviano Alcides Arguedas, en el prólogo de la tercera edición de su libro Pueblo Enfermo (Santiago de Chile, 1937), en la que presenta al indígena andino como una raza “atrofiada” que yace en un estado irrecuperable de abyección, añadió al Mein Kampf de Adolf Hitler a la lista de autoridades sobre el “problema racial”.

Los postulados racistas no eran meras teorías intelectuales: justificaban la expansión territorial del Estado sobre las áreas consideradas bajo la influencia de culturas “inferiores o salvajes”. Y para ello no había mejor remedio que reemplazar a la población aborigen de sus países con inmigrantes europeos. Los supuestos valores en conflicto eran la defensa de la propiedad privada frente a quienes la ignoraban: los sistemas sociales indígenas.

Se prolongó así una persistente discriminación entre los descendientes de europeos y los indígenas. Ese contraste creó una red ubicua de dominación interna, basada en las distancias culturales y económicas entre las elites blancas y el resto de la sociedad. Según Luis Alberto Sánchez, un notable escritor y ensayista peruano (1900-92): “Las elites nuestras, cerrando los ojos en cuanto no sea Europa o EE UU, resultan coloniales hasta la médula y, por ende, incapaces de reconocer el aporte de las tradiciones americanas más remotas y auténticas. De lo único que fueron capaces fue de crear un sistema para servirse a sí mismas, es decir, de instaurar un nuevo colonialismo, pero de origen y fines aristocrático-nacionales”.

Entre 1880 y 1920 en Brasil, Argentina y Chile, los indios fueron tratados como una categoría marginal, externa a la vida de la nación. Chile dividió sus tierras, Argentina intentó exterminarlos en la “conquista del desierto” y Brasil borrarlos socialmente, enseñándoles a ser brasileños. Esas tendencias revelaban la continuidad de la herencia jacobina de la independencia que, en nombre de la libertad, el progreso y la modernidad, intentó unificar el espacio estatal en un molde centralizado y a la nación en una entidad homogénea, monolítica e indivisible.

El legado de Sarmiento era patente: las diferencias o desviaciones de la identidad ideal –lingüísticas, jurídicas o culturales–, fueron percibidas como vestigios arcaicos u oscurantistas, cuando no amenazas potenciales a la unidad nacional. De hecho, las comunidades indígenas tuvieron más derechos reconocidos sobre sus aguas, sus bosques y sus tierras durante el régimen colonial que durante las repúblicas.

En la república, los gobiernos quitaron a las comunidades indígenas los derechos que las autoridades virreinales habían reconocido y respetado. Irónicamente, la nueva identidad política ciudadana de los indios los despojó de sus territorios ancestrales. Los pueblos que habían podido sobrevivir a la colonización europea resistieron mucho peor los embates de los nuevos Estados.

El despojo perpetrado contra las sociedades tribales fue considerado un problema interno, siguiendo muy de cerca el modelo establecido por EE UU desde 1871. Hasta entonces, Washington había firmado 371 tratados con las tribus indias al oeste de los Apalaches, a las que reconocía como naciones soberanas. Pero en esa fecha, el Congreso decidió no firmar ningún otro acuerdo semejante en el futuro: a partir de entonces, ninguna tribu sería reconocida o considerada como potencia independiente con la cual el gobierno federal pudiera concertar un tratado.

Para el argentino Ricardo Rojas, el objetivo era uniformar lingüísticamente el país e imponer la transmisión de un “relato histórico” que cimentara la identidad nacional. Ese modelo, implantado en Argentina desde los años ochenta del siglo XIX, se extendió con relativa uniformidad por todo el subcontinente, al menos como proyecto ideal.

Esa práctica institucional supuso la transmisión de una cultura racional, que se pretendía socialmente neutra y que debía reforzar el vínculo entre la nación y la razón: fuera de ella, sólo quedaba el oscurantismo de la religión o los arcaísmos de las culturas regionales.

La meta era lograr la consolidación nacional mediante una homogeneidad cultural que se percibía más justa y democrática. Pero, en el fondo, se oía el mismo lejano eco del temor de los criollos de la época de la independencia a la guerra de castas y la esperanza de que las identidades étnicas indias, porfiadamente vivas, se disolvieran.

En reacción, el nacionalismo de izquierdas, que en Argentina se cristalizó en el centenario de la independencia (1910), encontró nuevas fuentes míticas en el nativismo “gauchista” del poema épico Martín Fierro de José Hernández.

El Martín Fierro reivindicó unos orígenes virginales y libertarios, opuestos al modernismo europeísta de Sarmiento y que encarnaban las virtudes primitivas (audacia, tolerancia y lealtad) que se contraponían a las restricciones impuestas por una autoridad represiva y corrupta que buscaba perpetuar la injusticia en nombre del progreso.

Esa corriente reivindicó a Rosas y Quiroga como contrafiguras del cosmopolitismo liberal y europeizante de Buenos Aires exaltando los valores criollos tradicionales. De alguna manera, el espíritu del Martín Fierro se convirtió en la expresión de protesta de los obreros que padecían un sentido de marginalidad y que encontraron en Perón un defensor y un caudillo que, ante los ojos de amigos y enemigos, se convirtió en un segundo Rosas. Curiosamente, años después, Carlos Menem, hijo de inmigrantes sirios musulmanes que se asentaron en La Rioja, forjó su imagen de caudillo peronista del interior dejando que unas frondosas patillas, como las que lucía Facundo Quiroga, adornaran sus mejillas. Menem, ganó las primarias peronistas a Antonio Cafiero, el poderoso jefe del partido en la provincia de Buenos Aires, lo que le llevó en 1988 a la Casa Rosada. La venganza póstuma de Facundo se había consumado.