POLÍTICA EXTERIOR > NÚMERO 3

La guerra fría y la crisis de los misiles en Cuba

La llegada de J. F. Kennedy a la Casa Blanca inaugura el periodo más dinámico de la diplomacia estadounidense, sembrado de fracasos, el más humillante de los cuales es, sin duda, el fiasco del desembarco en la bahía de Cochinos, y también éxitos como lo es –y bien glorioso– el resultado de la crisis de los misiles en Cuba. Tomado globalmente, este periodo conduce a la aparente supremacía mundial de 1963, a la que sigue la caída espectacular y el desgarramiento de la sociedad estadounidense a propósito de la guerra de Vietnam. He usado palabras, como aparente y espectacular, que sugieren incertidumbre de juicio. Es que entre 1963 y 1972 los datos materiales no han variado mucho, por lo que nos falta la visión retrospectiva para decidir cuál es la significación auténtica del ascenso y la decadencia, peripecias que, por dramáticas que sean, quizá sólo merezcan algunas líneas en el relato que escribirán los historiadores del porvenir…, a menos que se muestren reveladoras del destino de la República estadounidense, incapaz de superar la oscilación entre la cruzada y la retirada, así como de medir, con plena conciencia, las servidumbres adscritas a la preponderancia.

1

En 1968, en el momento de ser elegido Richard Nixon, los sobrevivientes del equipo de Kennedy pertenecían al grupo de “las palomas”. Kennedy había lanzado en 1960 la frase de las “nuevas fronteras”; es que los Estados Unidos de Eisenhower parecían gozar un confort burgués, con una débil tasa de crecimiento, un desempleo relativamente alto y una diplomacia moderada. Dulles había desaparecido, y el presidente estadounidense había recibido a Kruschev en Estados Unidos. En 1960, por intermedio de las Naciones Unidas, los Estados Unidos intervinieron en el Congo ex belga para mantener la unidad de este vasto país (pues se oponían a la secesión de Katanga). Tampoco querían que Berlín se transformase en ciudad libre, aunque no se oponían a negociar sobre el tema.

Kennedy apareció en seguida como ágil y activo: quería ofrecerle al mundo otra imagen de Estados Unidos, y tanto hablaba el lenguaje de la guerra fría o, al menos, el de la confrontación, como el de la distensión. Se rodeó de universitarios, muchos procedentes de Harvard o de la Rand Corporation, que desplazaron a los juristas y hombres de negocios que formaron el grueso de los equipos de consejeros durante los dos mandatos de Eisenhower y aun de Truman. Estos profesores o investigadores habían elaborado un sistema de pensamiento más sutil que el de los generales o los almirantes. La finalidad global de la estrategia estadounidense no sufrió mutación alguna, pero sus responsables tomaban conciencia más clara de los diversos terrenos en que se desarrollaba la rivalidad soviético-estadounidense: el militar (clásico y nuclear) y el político-ideológico, cuyos resultados dependían de las luchas de los partidos dentro de los Estados. La subversión y la contra-insurgencia representaban una especie de dominio intermedio entre el terreno militar y el terreno político, ya que ambas tenían las dos dimensiones.

Los consejeros del presidente, según su propio testimonio, temían el desprecio que los jefes de las Fuerzas, Armadas y los profesionales de la CIA manifestaban contra los eggheads (cabezas de huevo), como llamaban a los intelectuales, por considerarlos inconscientes de las rudas necesidades de la lucha por la vida entre los Estados. Estos consejeros se esforzaban por volverse fuertes, y ese deseo se reflejó en el consentimiento que dio Kennedy a la expedición de los refugiados cubanos; en el último momento, cuando hubo que elegir entre el desastre y la intervención de la Marina o la Aviación estadounidense, el presidente aceptó lo primero, acumulando sobre su cabeza el doble oprobio de una agresión injustificada y de una debilidad inexcusable. Eisenhower, que había autorizado los preparativos, ¿habría dado luz verde? Nadie puede responderlo con certeza. La instalación en el Caribe de un régimen que se ufanaba de su marxismo-leninismo equivalía a una intromisión del rival en una zona que los responsables de los Estados Unidos habían considerado siempre como su coto privado, y la tentativa, organizada por la CIA, de derrocar a un régimen revolucionario mediante sus opositores, recordaba a la vez una práctica antigua de Estados Unidos en Nicaragua y en Panamá, y el recurso a la acción subversiva o contrasubversiva, que había tenido éxito en Irán y en Guatemala. Y todavía, hoy no puedo comprender cómo aquellos inteligentes consejeros de Kennedy pudieron creer que esa tentativa triunfaría en Cuba contra Fidel Castro.

***

A finales de 1962 o comienzos del 63, los Estados Unidos habían logrado un margen sustancial de superioridad sobre la Unión Soviética, de lo cual tenía plena conciencia el equipo Kennedy, pues creía poseer al mismo tiempo los medios de hostilidades clásicas limitadas (dos guerras) y una acción eficaz contra la subversión. La doctrina que profesaba en materia nuclear creó tensiones con los aliados europeos, pero sirvió bien en oportunidad de la crisis cubana: Kruschev les proporcionó la ocasión de conseguir un éxito y de aplicar la otra parte de la doctrina (el acuerdo explícito de los Grandes contra el riesgo de una guerra nuclear por accidente o por escalada). El mismo gusto por la acción les llevó a poner a prueba, primero en Laos y después en Vietnam, la técnica de la antisubversión; y los Estados Unidos hicieron una nueva etapa en el camino de lo que se convirtió en “la tragedia de Vietnam”.

Frente a Kruschev dio resultado la Doctrina McNamara, o el arsenal estadounidense; en cambio, frente a los hombrecillos de Giap, frente a los guerrilleros que llevan consigo sus armas y su provisión de arroz, fracasó. Es que, aún en la era nuclear, el hombre sigue siendo el factor decisivo de la victoria.

2

La doctrina McNamara-Kennedy, por sus implicaciones lógicas, más que por su intención deliberada, ofrecía el diálogo a la Unión Soviética, a la vez que imponía disciplina a los aliados, al menos en materia de armamentos nucleares.

En efecto, el refuerzo de los medios clásicos inquietaba a los alemanes, y la crítica contra las pequeñas fuerzas nucleares, “costosas, ineficaces y peligrosas”, indignaba o exasperaba a los franceses. ¿Quién se equivocaba en la controversia sobre el probable efecto del acrecentamiento de los medios clásicos?: todos y nadie. Lógicamente, la tesis de los estadounidenses me pareció entonces, y sigue pareciéndome hoy, superior: si el adversario piensa en una agresión limitada, la amenaza de una réplica termonuclear no le disuadirá de su intento. En lo abstracto, todos admiten este razonamiento, pues no es razonable abusar de lo que se ha denominado “la racionalidad de la actitud irracional”. A menudo, el afectar la resolución de “cometer un desatino” ante el menor gesto hostil puede dar resultado, pero basta un fracaso para provocar la catástrofe o descubrir la fanfarronada. Toda disuasión mediante amenazas nucleares comporta un elemento de fanfarronería, por eso mismo los analistas señalan que también hay que saber qué es lo que se hará si el otro no se deja disuadir.

El hecho que, en cambio, no tenía la evidencia que le atribuían los analistas y consejeros de Kennedy era la aplicación de tal razonamiento al caso de Europa. ¿Qué mensaje transmitía a los hombres del Kremlin el refuerzo de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Les hacía pensar que los occidentales no se dejarían encerrar en la alternativa del “todo o nada”, sino que se estaban procurando los medios de hacer frente a todas las amenazas y en todos los niveles? ¿O bien los soviéticos verían en eso la prueba de que los Estados Unidos, cuyo territorio no se libraría esta vez de los horrores de la guerra, ya no le aseguraban a Europa occidental la misma protección que en el pasado? Prepararse para guerras limitadas, en Europa, ¿era acrecer la probabilidad de que ocurriera eso, al reducir el riesgo de escaladas? ¿O se reducía tal probabilidad gracias a la capacidad de librarlas sin escalada alguna?

Todavía hoy me niego a decidir dogmáticamente entre esas tesis, pues sólo la experiencia permite comprobarlas… y, felizmente, tales controversias jamás han sido sometidas a su única prueba decisiva, que es la de los hechos. Necesariamente, los europeos se inclinaban en un sentido y los estadounidenses en el otro. En Europa, una de esas guerras a las que se llama limitadas, no habría tenido, para Alemania occidental, consecuencias limitadas, pues los horrores de la guerra habrían alcanzado igualmente a todos los rincones de la República Federal. Así, una doctrina que parecía acrecentar los riesgos de hostilidades locales a fin de reducir hostilidades en las que resultarían implicados los dos grandes, respondía al interés de Estados Unidos, no de Europa. Eso aportaría una semiconfirmación de la hipótesis formulada por el general De Gaulle: Europa servía como campo de batalla, mientras que los territorios de la Unión Soviética y Estados Unidos quedaban, por decirlo así, como “santuarios”.

Quizá el punto central de la controversia era el empleo de las armas atómicas tácticas. Los que sostenían las respectivas tesis coincidían en reconocer que la frontera más simple –la que facilita al máximo el entendimiento implícito entre los enemigos– se sitúa entre las armas clásicas y las armas atómicas. Mientras que las armas atómicas, aun las de pequeño calibre, no se utilicen, la intención de no exceder los límites de lo irreparable sigue en pie. Ahora bien, la evidencia de esta intención ¿no debilita la eficacia de la disuasión mediante la amenaza nuclear, suponiendo que atenúe al propio tiempo el peligro de escaladas? Así, de golpe, se manifestaba la diferente jerarquía de las prioridades: ¿convenía prevenir, mediante la disuasión, cualquier forma de hostilidades en Europa o reducir al mínimo la probabilidad de llegar hasta el final?

En cuanto a las fórmulas generales, todos coinciden en ellas: evitar la alternativa de la capitulación o del apocalipsis, desconfiar de las amenazas no plausibles y poseer los medios necesarios para replicar proporcionalmente. El peligro de escaladas, que resulta automáticamente del empleo de armas atómicas tácticas, ¿en qué momento debe crearse o, precisando aún más, en qué momento anunciar que se creará? La respuesta cambia según que se dé la prioridad a la eficacia de la disuasión o a las precauciones contra la escalada.

La polémica de McNamara y de sus consejeros contra el armamento atómico de Francia presentaba un doble inconveniente: no impedía nada y añadía a las recriminaciones recíprocas el mal humor de todos. Parece que los hombres del Kremlin, de acuerdo a los reproches formulados por los chinos en las polémicas posteriores, presentaron, respecto de éstos, exigencias comparables a las de los responsables de Washington respecto de los europeos: la necesidad de que hubiera un comando único. Después de haberles prometido su concurso para llevar adelante el programa atómico chino, tal exigencia equivalía a la gestión centralizada del armamento nuclear que Robert McNamara consideraba como la única aceptable y que Walter Lippman describió en cierta ocasión con una imagen sorprendente: dado que todos van en el mismo automóvil, lanzado sobre una ruta peligrosa, los occidentales deben confiar en el conductor (Kennedy) para tomar, en los instantes difíciles, las decisiones necesarias.

***

Kennedy admiraba a De Gaulle. Tras su viaje a París y sus conversaciones con el presidente francés, esperaba que se emprenderían negociaciones sobre la modalidad de una cooperación comparable a la que Washington mantenía con Londres. Conscientemente, Kennedy sólo habría visto ventajas en poner fin a las “relaciones especiales” habidas con el Gobierno británico, o en que las relaciones con París se aproximaran lo más posible a las que se mantenían con Londres. Pero no se llegó a eso ni se pudo llegar, porque el general De Gaulle, en trance de liquidar la guerra de Argelia, sólo criticaba a la Alianza Atlántica, en 1961, para justificar una política, dictada por una concepción radicalmente distinta e inaceptable para el presidente Kennedy. Esta se inspiraba en una ambición que los hombres de la IV República habían alimentado, pero que debieron abandonar a causa de la guerra fría.

Lo que De Gaulle quería era una diplomacia independiente, o sea, que Francia no apareciera meramente como un miembro más de la coalición atlántica al servicio de la acción estadounidense. Las controversias sobre la estrategia nuclear y sobre la organización de la Alianza sólo tendían a disimular este objetivo. La palabra indépendence reaparecía en todas circunstancias en los escritos o en los labios de De Gaulle. En lo concerniente a la gestión de los asuntos internos, la Francia de la V República difería de la de la IV en la medida en que su Gobierno, seguro de sí mismo y del porvenir, con balances que mostraban superávit, rechazaba fácilmente las veleidades de injerencia extranjeras. Pero, en general, los franceses se gobernaron desde 1946 a 1958 como mejor les pareció, y a finales de este periodo, los estadounidenses apenas sentían ya la necesidad de aportar ayuda moral o financiera a los partidos o los sindicatos anticomunistas (como la habían hecho a finales de la década del cuarenta). Entre 1947 y 1952, los estadounidenses se mostraron más bien hostiles al RPF (Rassemblement du Peuple française), creado por De Gaulle; sin embargo, sólo tomaron débil parte en el fracaso del RPF, que perdió en las elecciones de 1951.

***

De hecho, el participar de la OTAN no le habría impedido a De Gaulle ninguna de sus gestiones ni sus viajes ni sus tomas de posición, como no le impidió repartir los gastos militares según sus preferencias y montar una fuerza estratégica de disuasión. La independencia excluía, naturalmente, una organización que simbolizaba el papel dirigente del aliado y atentaba contra la noción tradicional de soberanía (presencia de tropas extranjeras sobre el suelo nacional en tiempo de paz), aunque fuese en virtud de un acuerdo libremente negociado.

Si este análisis es exacto, y no creo que los degaullistas de buena fe lo objeten gravemente, Kennedy no podía, en modo alguno, transformar a un hombre en el que veía a un héroe histórico y al que habría querido, con toda felicidad, tener en el redil atlántico. El equipo Kennedy, por su voluntad de acción, por la supervivencia del espíritu de confrontación con la Unión Soviética y por sus doctrinas estratégico-nucleares, tenía que chocar, inevitablemente, con el general De Gaulle. El “gran designio” de los hombres de la La nueva frontera se topaba con el gran designio del jefe de la Francia Libre. Los objetivos de los hombres de Washington –una comunidad atlántica formada por el continente europeo más Gran Bretaña y Estados Unidos– equivalía, a los ojos de De Gaulle, a la permanente subordinación de Europa a Estados Unidos, y de todos los europeos a los anglosajones. Al ser una combinación del “gran designio” atlántico y del diálogo con la Unión Soviética (sobre todo, del diálogo nuclear), la diplomacia de Kennedy, reducida a sus ideas directrices, se oponía radicalmente a la diplomacia degaullista en dos puntos: le quitaba a Francia libertad de movimientos, que es la esencia de la independencia, y hacía pasar sobre ella la amenaza de una nueva versión de lo que simbólicamente se llamaba “Yalta”.

3

En julio de 1963, el equipo Kennedy experimentó, con toda seguridad, sentimientos de victoria. Durante los dos primeros años había oscilado entre el fracaso y la desilusión. Con el fiasco de la Bahía de los Cochinos había perdido no sólo el prestigio, sino, sobre todo, la confianza en sí mismo. Tras la entrevista de Viena, en la que Kruschev quiso, no sin algún éxito, intimidar al joven presidente, éste había buscado en toda ocasión –como en Laos y en Vietnam– la oportunidad, no tanto de un desquite como de una prueba convincente para su rival, de su firmeza. No debía aparecer como débil, inseguro de sí mismo e inconsciente de su poder. Sin embargo, las negociaciones sobre la suspensión de las experiencias nucleares, abiertas desde el 31 de octubre de 1958, no llegaban a ningún resultado. El 29 de agosto de 1961, sin preaviso alguno, los soviéticos reanudaron tales experimentos. Unos meses mas tarde, los estadounidenses procedían a su vez a hacer una nueva serie de experimentos. Sólo en octubre-noviembre de 1962 la instalación de cohetes atómicos soviéticos en Cuba dio la oportunidad a Kennedy de lograr un éxito espectacular, si no importante, y le permitió alcanzar, por fin, uno de los objetivos que más le preocupaban. En fin de cuentas, el diálogo con la Unión Soviética le importaba más que la Comunidad Atlántica y sus pilares.

Tantos libros se han consagrado ya a tal crisis de los cohetes, que me parece inútil esbozar un relato suplementario. Sólo citaré algunas observaciones que aclaran ciertos aspectos de la diplomacia estadounidense. En 1962, y en vista del ambiente internacional de entonces, ningún presidente estadounidense habría podido tolerar que Cuba se transformase en una base nuclear soviética. El argumento acerca de la equivalencia entre las bases estadounidenses en Turquía y una base soviética en Cuba habría sido rechazado con indignación, la que resultaría legítima en el plano de la política de potencia (¿por qué no comparar a Cuba con Finlandia?), aunque no en el plano de la legalidad internacional. En el Comité especialmente constituido para examinar las diversas opciones y proponerlas al presidente hubo consejeros, en especial los militares, que recomendaron el bombardeo inmediato de las bases soviéticas. Pero también esta vez Kennedy escogió la solución moderada. Durante las conversaciones prometió secretamente retirar los cohetes instalados en Turquía y se comprometió a no atacar a Cuba (compromiso que oficialmente desapareció, ya que estaba subordinado a una inspección de la isla, a lo que se opuso Fidel Castro).

***

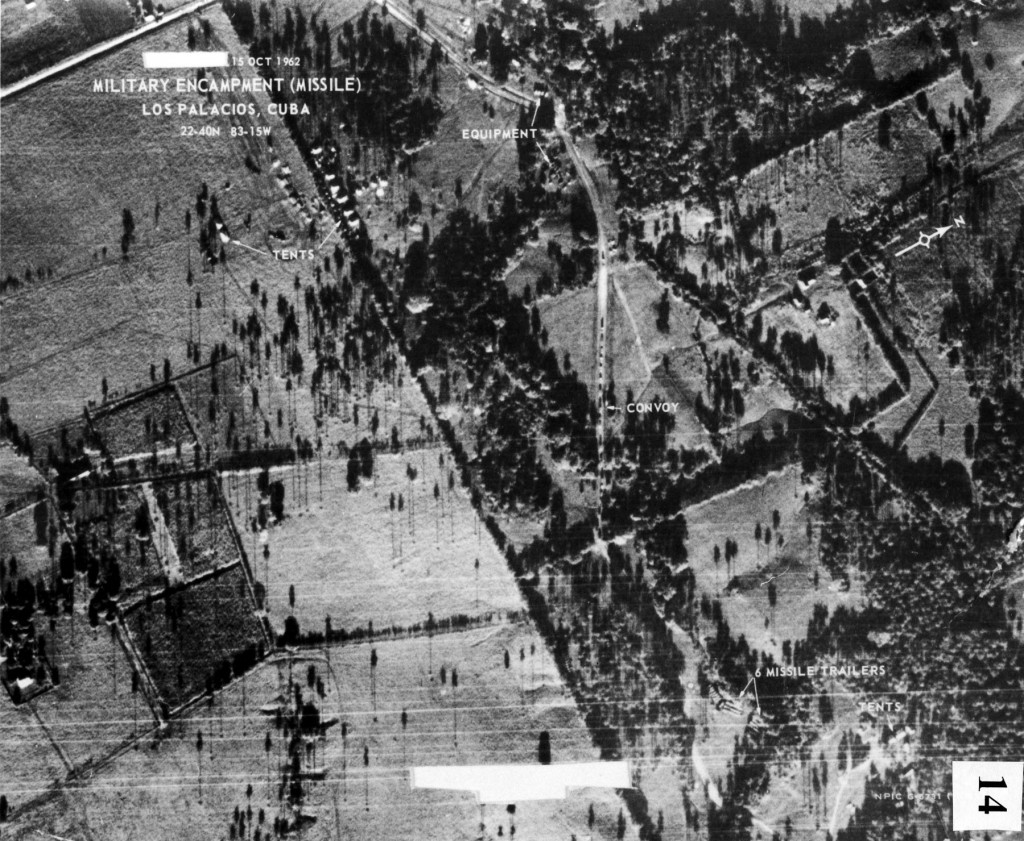

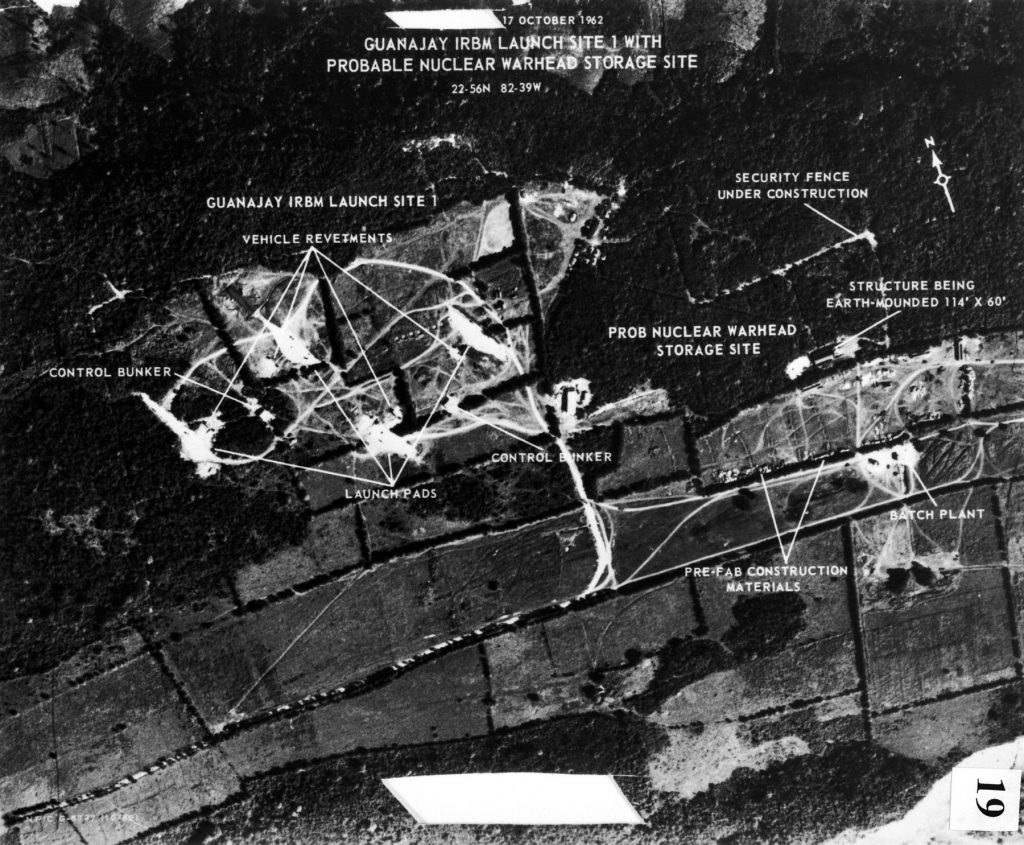

Agreguemos que aún permanecen oscuros numerosos puntos de este asunto. Nadie sabe si las cabezas nucleares fueron transportadas a Cuba. La zona occidental de la isla, región en que fue ron instalados los cohetes, no fue sobrevolada durante un periodo decisivo del mes de octubre. El conflicto entre los servicios –la Aviación y la CIA (Central Intelligence Agency, o Agencia Central de Informaciones)– acerca de la división de tareas habría retardado en muchos días la misión aérea. Si los dirigentes estadounidenses recibían informaciones aun después de arrestado el coronel Penkovski, tenían que saber que los soviéticos no habían puesto sus fuerzas, ni las estratégicas ni las tácticas, en estado de alerta. ¿Cómo admitir la plausibilidad de un conflicto armado a propósito de Cuba entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Cuba representaba algo para el pueblo estadounidense, pero nada para los pueblos de la Unión Soviética. Es evidente que el observador, tras conocer el resultado del episodio, goza de una serenidad que no es atribuible al actor, cuya decisión corre el riesgo de afectar a decenas de millones de hombres. Sólo resta decir que los franceses y, de modo general, los europeos, con pocas excepciones, parecen no haber participado de la angustia del equipo Kennedy y de una fracción importante de estadounidenses.

Kennedy había ganado la partida. Kruschev, desde el punto de vista material, no había perdido nada. ¿Lo había perdido en otro sentido? A pesar de su alegato de disculpas, había obtenido lo que quería: la promesa estadounidense de abstenerse de toda agresión contra el régimen comunista de Fidel Castro. Los chinos, al juzgarlo, le tacharon a la vez de “capitulacionismo estratégico” y “aventurerismo táctico”. La opinión mundial, en conjunto, estimó que Estados Unidos había conseguido un éxito. Pero todavía no está cerrado el episodio, y cabe preguntarse: ¿sigue siendo la crisis cubana un hecho sin ulterioridades, o un punto de retorno de la posguerra?

Kruschev, a diferencia de Stalin, conducía una diplomacia planetaria. Fue él, según Fidel Castro, quien sugirió la instalación de proyectiles balísticos en Cuba frente a las costas de la Florida. Ahora bien, algunos jefes militares habían recomendado al presidente el ataque aéreo inmediato contra dichas bases. Si esto hubiese ocurrido, los hombres del Kremlin habrían tenido que decidirse entre la guerra nuclear (la hipótesis menos probable), o alguna réplica militar contra el centro de Europa (eventualidad peligrosa y, por tanto, muy improbable), o la mera protesta impotente. Así fue cómo corrieron un riesgo inmenso, que todavía hoy no comprendemos. Es que tales preparativos no podían pasar inadvertidos, pues los U-2 sobrevolaban periódicamente la isla, y aunque Gromyko haya negado lo que el presidente Kennedy ya sabía, Kruschev apenas podía hacerse ilusiones. ¿Qué pensaba? ¿Que Kennedy toleraría tales bases? Esta hipótesis no me parece excluible, en razón del poco respeto que Kruschev sentía por Kennedy tras el fracaso del desembarco en la Bahía de los Cochinos y lo ocurrido en la entrevista en Viena. Quizá bullía en su pensamiento que dichas bases le obligarían a Kennedy a negociar sobre Berlín, especialmente, y sobre otros problemas.

Ateniéndose a la sucesión de los acontecimientos, lo que resultó de la crisis de octubre-noviembre de 1962, aparte de la caída de Kruschev (y nadie podrá precisar el peso que tuvo el fracaso cubano en el destronamiento del número uno soviético), fue la liquidación definitiva del ultimátum de noviembre de 1958, referente a Berlín Oeste, y casi un año más tarde la firma del Tratado de Moscú sobre la suspensión parcial de las experiencias nucleares, tratado seguido, cuatro años después, por el Tratado de no proliferación de los armamentos atómicos. Todo ocurrió como si la confrontación directa entre los Dos Grandes hubiera incitado a los responsables de los dos bandos a tomar las medidas oportunas (el teléfono rojo) o a firmar acuerdos (demorar la carrera armamentista, no proliferación de las armas nucleares) que simbolizaban una resolución común a eliminar, hasta donde fuera posible, el peligro de la guerra irrecuperable… de la primera guerra en la historia de la humanidad que se preparaba con el fume propósito de no librarla.

4

Todavía en el siglo XX la roca Tarpeya está cerca del Capitolio; y, en 1972, el presidente Nixon predica la modestia: el low profile. Entre el anterior ascenso y la actual decadencia, entre la supremacía y la caída, hay un hecho fundamental: la guerra de Vietnam, iniciada por el Ejército francés en diciembre de 1946, y tomada a cargo de los estadounidenses en 1954, tras los acuerdos de Ginebra. “Los Estados Unidos han perdido en Vietnam su más bello título: el de campeón del derecho de los pueblos y los individuos a disponer de sí mismos. Y esa brillante imagen ¿sólo se ha deteriorado en el exterior? Entre los centenares de miles de jóvenes, bien nutridos y excelentemente equipados, que han perdido un año batiéndose entre los arrozales contra esos hombres, esas mujeres y esos niños, cuya hambre y mirada cargada de reproches les planteaban a cada instante cuáles eran las razones de su presencia allí, ¿cuántos no se han vuelto cínicos, rebeldes, drogadictos, desilusionados en todo caso de ese sueño estadounidense en el que habían sido educados? Nada ha influido más que Vietnam”. En la grave crisis que atraviesan desde hace algunos años los Estados Unidos, ya sea que los historiadores tengan por excesivo este juicio o no, nadie pondrá en duda el maléfico efecto de la guerra de Vietnam sobre el pueblo estadounidense, y todos admitirán –incluso la mayoría de los feroces “halcones”– que esa empresa ha sido un error estratégico y político, pues la propagación del comunismo al conjunto de la región formada por Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia habría costado mucho menos, en el sentido material e inmaterial de este adverbio, que la contención de Vietnam del Norte al precio de enviar, entre 1965 y 1968, un cuerpo expedicionario de medio millón de hombres, para ordenar después la retirada de los soldados y suplirla con bombardeos aéreos de creciente violencia.

***

Todo ejército se asemeja al país de donde procede y al que representa; la máquina militar de Estados Unidos tiene el poderío de la industria que la fabrica, y, en ninguna parte, los soldados habrían llevado el brazalete –símbolo de su solidaridad con el movimiento contra la guerra– sin negarse, empero, a entrar en operaciones. De estas dos expresiones de la sociedad estadounidense –la técnica, y el derecho individual a disentir–, la primera fue más visible que la segunda. Esta máquina militar, con sus B-52, sus centenares de helicópteros, sus barreras de artillería; sus bombarderos y defoliaciones, trituraban a un pueblo y desfiguraban un paisaje. Según las cifras oficiales, 23.360 kilómetros cuadrados habían sido sometidos, sólo hasta 1970, a la acción de los productos defoliantes; los explosivos –bombas y municiones– habrían alcanzado a 13 millones de toneladas a finales de 1971. ¡Todas estas armas mortíferas contra una nación de 17 millones de personas, en su mayoría campesinos! Lo desmesurado de estos medios descalificaba a un fin estratégicamente tan moderado como era mantener a un gobierno no comunista en Saigón.

Rara vez había resultado tan simbólica la imagen de David y Goliat como en esta larga prueba de fuerza entre esas enormes máquinas y esos pequeños hombres. En los dos bandos se cometieron atrocidades. Durante la primera fase de la subversión, el Vietcong mantuvo una campaña sistemática de atentados contra los representantes del gobierno de Saigón. Cuando el Vietcong tomó Hue, durante la ofensiva del Têt (1968), no dudó en masacrar a funcionarios y notables, enterrando vivos en fosas comunes a centenares de ellos. Y también las tropas estadounidenses cometieron atrocidades (como lo recuerda el caso de My Lai, que tuvo tanta publicidad), similares a las numerosas que habían cometido en Filipinas, a comienzos de este siglo, durante sus diez años de “pacificación” de aquellas islas. Aún no existía la radio ni la televisión, y aquellos “indígenas”, a los ojos de quienes asumían la carga del hombre blanco, eran vistos como si todavía no poseyeran totalmente la condición humana.

La estrategia adoptada agravó los inevitables efectos de la maquinaria bélica estadounidense. Entre 1965 y 1968, el general Westmoreland, que mandaba el cuerpo expedicionario de Estados Unidos, recurrió sobre todo a dos métodos que exigían el mínimo de cooperación por parte de los vietnamitas: “castigar” a Vietnam del Norte, para que los dirigentes de Hanoi abandonaran la lucha, y concentrar el esfuerzo militar en las regiones poco pobladas, que estaban inmediatamente al Sur del paralelo 18, a los efectos de destruir la mayor cantidad posible de unidades norvietnamitas. Varios consejeros –civiles y militares– pensaron en el bombardeo a Vietnam del Norte, para “castigarle”, por ayudar a la rebelión de Vietnam del Sur, mucho antes de que el presidente Johnson lo consintiera. Tal procedimiento no constituía una innovación radical, pues los británicos habían empleado muchas veces los bombardeos aéreos contra las tribus sublevadas en el Cercano Oriente. En el marco de la guerra fría o de las guerras revolucionarias surgidas en los veinte años precedentes, eso representaba una innovación, ya que violaba las reglas de juego que los franceses se habían dejado imponer en Indochina o en Argelia y que los propios estadounidenses habían establecido, por decirlo así, en Corea; Túnez y Marruecos les ofrecieron a los rebeldes argelinos bases logísticas que no fueran atacadas por las tropas ni por la aviación de Francia. El presidente Truman no consintió que se bombardeasen las bases de Manchuria; y los chinos, a su vez, no habían estorbado el tráfico entre Japón y Corea, como tampoco bombardearon los aeródromos de las islas japonesas. Los estrategas estadounidenses volvían, pues, al viejo método del “castigo”, es decir: arrasar el territorio enemigo, tanto para debilitar la moral de los combatientes como para destruir sus recursos. La historia ofrece innumerables ejemplos de esto: según Tucídides, los atenienses y espartanos, dueños los primeros del mar y los segundos de la tierra firme, iban cada año a devastar las campiñas del enemigo.

Pero así como los bombardeos de campos y ciudades no habían abatido al pueblo alemán en 1942-45, tampoco los bombardeos estadounidenses habían quebrado la moral de los dirigentes ni del pueblo de Vietnam del Norte, cuyo valor e ingeniosidad constituyeron la admiración de todos, incluidos los estadounidenses. La vida continuó allí, y no dejaron de funcionar, aunque dispersas, las fábricas, las empresas y las instituciones. Tanto la Unión Soviética como la China Popular, a pesar de sus rivalidades, aumentaron la ayuda que siempre prestaron a Vietnam del Norte. Suponiendo que los bombardeos hayan tenido por objeto impedir las infiltraciones hacia el Sur, sólo lo lograron en forma muy limitada, demasiado limitada como para afectar decisivamente el desarrollo de las operaciones.

La misma fórmula del empleo progresivamente creciente de la fuerza, que, en el caso de la crisis de Cuba, había constituido un secreto de la victoria política con el menor coste humano, inspiró a Johnson y sus consejeros decisiones odiosas y vanas. En Cuba, la amenaza había bastado para provocar la retirada del adversario; en Vietnam, millones de toneladas de bombas endurecían la voluntad de los norvietnamitas… como para poner en guardia a los analistas de gabinete acerca de los peligros de los esquemas. El esquema del duelo entre dos potencias nucleares era aplicable, en forma aproximada, a la crisis cubana, pero no al duelo entre Estados Unidos y Vietnam, del Norte. Entre los gigantes, resulta plausible la escalada, no entre un gigante y un enano. Además, cualquier hombre o cualquier pueblo puede preferir la muerte a la capitulación. La opinión estadounidense, aferrada a los razonamientos técnicos, descubría con admirativo estupor el misterio y la grandeza de la naturaleza humana.

Por más que los bombarderos “castigaban” a los norvietnamitas y las divisiones blindadas perseguían a sus tropas infiltradas, ni el gobierno ni el ejército del Sur lograban resistir por sí solos a la subversión. Frente al mundo y a ellos mismos, los estadounidenses combatían para garantizar a los survietnamitas el derecho de elegir libremente su destino. ¿Es que Vietnam del Sur existía como Estado soberano? ¿Quién lo representaba? ¿Quién detentaba un poder legítimo? Los documentos del Pentágono asombraron a los lectores, ignorantes de los asuntos de Estado y del lenguaje de sus responsables, cuando descubrían el papel ejercido por el embajador Lodge y los agentes de la CIA en el derrocamiento de Diem. Resulta que los Estados Unidos tramaban conspiraciones y ponían o quitaban los gobernantes de Vietnam. No es que quisieran, a la manera de Francia, salvar la autoridad imperial, es que la ejercían de hecho. Cuanto menos sostén popular y menos consistencia tenía el gobierno survietnamita tanto menos podía ganar o justificar la guerra. Los franceses habían abandonado a Bao Da¿ antes de la Conferencia de Ginebra, para darle su oportunidad a Diem; y éste, durante los primeros años, logró más que lo esperado por los más optimistas. En 1963, los estadounidenses dieron luz verde a una conspiración de generales, con lo que se prosiguió, durante varios años, una fatídica ronda de generales y de golpes de Estado. El vacío político que había en Saigón no probaba que los survietnamitas suspirasen por el régimen del Norte, sino que socavaban las probabilidades de vencer y los fundamentos político-morales de la intervención estadounidense.

Comenzada en la década de los cuarenta y reflejo de la guerra fría, la defensa de Vietnam del Sur iba tomando, con los años y los horrores, carácter anacrónico y, por decirlo así, teratológico. No se oponía ya un campo comunista unido, bajo la férula del Kremlin, contra un mundo libre, unido por la salvaguarda de los valores occidentales, sino que, por debajo de los Dos Grandes y del equilibrio de fuerzas nucleares, Estados de regímenes diferentes renovaban sus vínculos e intercambiaban mercaderías y cortesías. De 1963 a 1968, mientras se intensificaban las hostilidades en Vietnam, Europa gozaba de un clima apacible y propicio a la cooperación. A finales del 62, con la crisis de los cohetes, el aventurerismo de Krushev recibió un golpe mortal. Con el Tratado de Moscú (1963) y las polémicas chino-soviéticas, Washington y Moscú habían adoptado un nuevo estilo de diálogo. Entonces, ¿contra quién iba la contención? ¿Contra el comunismo como mal absoluto? ¿Contra el “imperialismo” de Vietnam del Norte? ¿Contra el expansionismo chino, del cual Vietnam sólo sería un instrumento?

De 1948 a 1968, la diplomacia estadounidense manifestó, una vez más, extraordinaria constancia: contener y limitarse a impedir que el comunismo se extendiera a nuevos países. Ya que se había “perdido” el norte de Vietnam, había que salvar al Sur. ¿Con qué argumentos? El primer argumento, inventado por los franceses y utilizado por el general Lattre de Tassigny, sirvió durante quince años: fue la teoría del dominó. ¿Dónde se detendría la marea, si saltaba la primera barrera de contención? ¿En el Canal de Suez? ¿En San Francisco de California? Todavía en 1961, L. B. Johnson, vicepresidente de Estados Unidos, al volver de un viaje a Saigón, declaraba: “Tenemos que decidir si vamos a ayudar a ‘aquellos países con lo mejor de nuestras posibilidades, o si vamos a arrojar la toalla y retirar nuestras defensas hasta San Francisco.” Teoría absurda, si se expone en esta forma extrema, pero que contiene parte de verdad, y más hoy que en 1954. La retirada estadounidense y el desmoronamiento del régimen de Vietnam del Sur acarrearían probablemente la victoria de los comunistas en Laos, Camboya y aun en Tailandia. El primer ministro de Singapur preveía en 1972 el avance de los comunistas en Malasia, y hasta en su propia ciudad, si se retiraban los estadounidenses.

El segundo argumento se refiere a la moral estadounidense en las relaciones internacionales o al menos a su filosofía: cruzar la línea divisoria y recurrir a la fuerza para modificar el statuo quo territorial. ¿Guerras civiles y no guerra extranjera? Los norcoreanos, los soviéticos y los chinos habían hablado también de guerra civil en 1950, cuando Malik retomó su puesto en las Naciones Unidas. ¿Por qué tolerar a Vietnam lo que no se permitió en Corea?

Para replicar a la objeción de que, en vista del conflicto chino-soviético la contención ya no tenía sentido, algunos consejeros de Kennedy y de Johnson, y en particular, Rostow, han desarrollado una interpretación de la historia contemporánea: Lin Piao, el chino, y Ho Chi-Minh, el norvietnamita, eran los últimos profetas del romanticismo revolucionario, y Vietnam constituía una prueba decisiva de la contrainsurgencia, ya que, en caso de resistencia victoriosa, los Estados Unidos habrían disuadido finalmente a los doctrinarios que propiciaban la rebeldía de los campesinos contra las ciudades, último dogma de la expansión comunista por la fuerza.

Que los presidentes o sus consejeros hayan creído con más o menos sinceridad en tales razones o justificaciones, lo cierto es que la guerra creaba su propia lógica. El valor de Vietnam crecía con la amplitud de la empresa, ya que ésta hacía muy dudosa la credibilidad de la garantía estadounidense. Truman y Eisenhower creían en la contención, pero el segundo se negó a enviar a sus soldados a combatir a Asia. Kennedy no quería perder la guerra, pero tampoco enviar allá a los soldados. En cambio, Johnson, obligado a elegir entre perder la guerra y enviar combatientes estadounidenses, eligió lo segundo. Pero, al igual que sus predecesores, fue inducido a error por sus servicios mucho menos de lo que se ha dicho. El propio Daniel Ellsberg, el hombre que entregó los archivos del Pentágono al New York Times, afirma basándose en documentos, que los presidentes siempre se negaron a “perder” Vietnam y jamás aceptaron del todo las exigencias de sus consejeros. En 1968, cuando el Comité de jefes de Estado Mayor pidió más de 200.000 hombres suplementarios, L. B. Johnson se dejó convencer por el sucesor de McNamara, Clark M. Clifford, porque habría tenido que movilizar las reservas, y siempre se había negado a eso. Tras deliberaciones angustiosas, eligió el otro término de la alternativa: reducir o detener los bombardeos y negociar.

Las clásicas frases, como “defensa de los survietnamitas” o “respeto de la legalidad internacional” sonaban falsas, aunque algunos de los responsables llegaran a convencerse de ellas. Evidentemente, los estadounidenses no sacrificarían solamente por los survietnamitas tantos miles de soldados ni tantos billones de dólares: el hecho es que no aceptaban la derrota, querían mantener el valor de su respaldo y su prestigio de gran potencia e impedir que se extendiera el comunismo a toda Indochina y aun a todo el Sudeste Asiático. Y los generales se sublevaban contra la humillación de la derrota o de la no victoria que les imponían esos hombrecillos amarillos, los más necesitados del mundo y aparentemente invencibles. ¿Quién había franqueado primero la línea de demarcación? ¿Quién había violado primero los acuerdos de Ginebra? En 1968 nadie se preocupaba por tales interrogantes. Frente a un cuerpo expedicionario de medio millón de hombres, los vietnamitas del Norte y el Vietcong continuaban encarnando el nacionalismo, como Ho Chi-Minh frente a Bao Da¿. De este modo, los Estados Unidos, a pesar de sí mismos, estaban representando el mismo papel que los franceses catorce años antes.

Lo que más le choca al lector francés de los Pentagone Papers es la tendencia a las medias tintas de los dirigentes estadounidenses: Kennedy acepta la intensificación de la guerra clandestina contra Vietnam del Norte en mayo de 1961, pero se niega a enviar unidades de combatientes y aumenta hasta más de 15.000 los “asesores” estadounidenses allí, sin que los historiadores puedan comprender claramente el sentido y la eficacia de este creciente compromiso. En ese sentido, el estilo estadounidense, a pesar de todas las diferencias, se parece al de los gobernantes franceses de la IV República, y quizá resulte de la naturaleza del Gobierno democrático, en ausencia de personalidades sobresalientes.

Igualmente chocante parece el contraste entre la exactitud de los análisis proporcionados por los servicios de inteligencia, en especial, la CIA, y los frecuentes errores de los consejeros civiles, en particular, los universitarios. La CIA había previsto que los bombardeos endurecerían la voluntad de los dirigentes vietnamitas, que no impedirían las infiltraciones y que a todo refuerzo de las tropas estadounidenses se respondería acrecentando la ayuda de Vietnam del Norte. Antes de comenzar las operaciones aéreas, Johnson había transmitido, por intermedio del miembro canadiense de la Comisión Internacional de Control, un mensaje de amenaza, un cuasi ultimátum. Tal intento compulsivo chocó con una resolución inflexible que, a diferencia de los teóricos de Gabinete, ya habían apreciado acertadamente los especialistas en información, y hasta habían predicho sus implicaciones. Análogamente, dichos especialistas repitieron infatigablemente a los presidentes y sus consejeros, quienes no querían entenderlo, que era en el Sur, y no en el Norte, donde se hallaba el origen principal de la guerra y la clave del éxito, suponiendo que la hubiese, puesto que el hecho de crear un Gobierno en Saigón capaz de asegurarse el sostén popular y de insuflar a los survietnamitas la voluntad de independizarse del Norte comunista dependía de Estados Unidos.

Entre los principales consejeros de Kennedy y de Johnson, sólo George Ball propiciaba desistir de tal empresa y negociar un Gobierno de coalición, a fin de reducir los costes y disimular lo más posible la derrota. En cambio, el Comité de jefes de Estado Mayor, reticente en 1954, consciente de que un Ejército survietnamita debía tener primero un Gobierno nacional, se había pasado, en 1968, al campo de los “halcones”. Mientras que R. S. McNamara había ido tomando conciencia de los errores cometidos y de la ineficacia militar de los bombardeos, los jefes de Estado Mayor y el general Westmoreland se mantenían en procura de una “victoria militar”, en el sentido de la destrucción de las Fuerzas Armadas del Vietcong en el Sur. En la primavera de 1968, L. B. Johnson cambió de estrategia y renunció a la victoria militar…, objetivo insensato desde el punto de partida, aun si hubiese sido accesible, no garantizaba el fin político, a saber: la supervivencia de un Gobierno no comunista en Saigón.