Tu compra:

-

×

Política exterior en un mundo que EEUU no controla

1 × 4.00€

Política exterior en un mundo que EEUU no controla

1 × 4.00€ -

×

¿Quién debe decidir el futuro de la Antártida?

1 × 4.00€

¿Quién debe decidir el futuro de la Antártida?

1 × 4.00€ -

×

La UE y su acción exterior: agenda 2020-30

1 × 4.00€

La UE y su acción exterior: agenda 2020-30

1 × 4.00€ -

×

Acuerdos climáticos internacionales y eficiencia energética

1 × 10.00€

Acuerdos climáticos internacionales y eficiencia energética

1 × 10.00€ -

×

La Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESD)

1 × 17.00€

La Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESD)

1 × 17.00€ -

×

Un nuevo espacio económico europeo

1 × 4.00€

Un nuevo espacio económico europeo

1 × 4.00€ -

×

Cruce de conflictos en el Kurdistán iraquí

1 × 4.00€

Cruce de conflictos en el Kurdistán iraquí

1 × 4.00€ -

×

¿Quién hace qué en la Unión Europea?

1 × 4.00€

¿Quién hace qué en la Unión Europea?

1 × 4.00€ -

×

Europa: ideal, realidad y destino

1 × 4.00€

Europa: ideal, realidad y destino

1 × 4.00€ -

×

Marruecos y la UE: más que una asociación

1 × 10.00€

Marruecos y la UE: más que una asociación

1 × 10.00€ -

×

La economía argentina, más allá de las cifras

1 × 10.00€

La economía argentina, más allá de las cifras

1 × 10.00€ -

×

La mujer en un mundo global: Educación, tradición e islam

1 × 4.00€

La mujer en un mundo global: Educación, tradición e islam

1 × 4.00€ -

×

América Latina en el contexto global: perspectivas y retos

1 × 4.00€

América Latina en el contexto global: perspectivas y retos

1 × 4.00€ -

×

Bancos regionales y el desarrollo en América Latina

1 × 4.00€

Bancos regionales y el desarrollo en América Latina

1 × 4.00€ -

×

Brasil: una presencia que se confirma en el Mediterráneo

1 × 4.00€

Brasil: una presencia que se confirma en el Mediterráneo

1 × 4.00€ -

×

Carta de América: Palabras y hechos

1 × 4.00€

Carta de América: Palabras y hechos

1 × 4.00€ -

×

EEUU, China, Europa y el orden mundial

1 × 4.00€

EEUU, China, Europa y el orden mundial

1 × 4.00€ -

×

Año de España en China. El camino hacia Pekín

1 × 4.00€

Año de España en China. El camino hacia Pekín

1 × 4.00€ -

×

El español y las industrias culturales en Francia

1 × 10.00€

El español y las industrias culturales en Francia

1 × 10.00€ -

×

Joschka Fischer y el proyecto de integración europea

1 × 4.00€

Joschka Fischer y el proyecto de integración europea

1 × 4.00€ -

×

Una política de riesgos calculados

1 × 4.00€

Una política de riesgos calculados

1 × 4.00€ -

×

Política exterior: la ilusión del consenso

1 × 4.00€

Política exterior: la ilusión del consenso

1 × 4.00€ -

×

¿Hacia una guerra económica entre EEUU y China?

1 × 4.00€

¿Hacia una guerra económica entre EEUU y China?

1 × 4.00€ -

×

Carta de América: Bush, de la mayoría a la minoría

1 × 4.00€

Carta de América: Bush, de la mayoría a la minoría

1 × 4.00€ -

×

Acuerdo con Irán: ¿reactivación o fiasco?

1 × 4.00€

Acuerdo con Irán: ¿reactivación o fiasco?

1 × 4.00€ -

×

Catar: Política, diplomacia y comunicación internacional

1 × 4.00€

Catar: Política, diplomacia y comunicación internacional

1 × 4.00€ -

×

Entre cumbre y cumbre: construyendo la comunidad

1 × 4.00€

Entre cumbre y cumbre: construyendo la comunidad

1 × 4.00€ -

×

Verano 2022 - Papel

1 × 8.00€

Verano 2022 - Papel

1 × 8.00€ -

×

Nuevas aproximaciones a las cuestiones fuera de área

1 × 4.00€

Nuevas aproximaciones a las cuestiones fuera de área

1 × 4.00€ -

×

La unión monetaria europea: dudas y esperanzas

1 × 4.00€

La unión monetaria europea: dudas y esperanzas

1 × 4.00€ -

×

Julio-agosto 1996 - Digital

1 × 10.00€

Julio-agosto 1996 - Digital

1 × 10.00€ -

×

Los inmigrantes ante la crisis en España

1 × 4.00€

Los inmigrantes ante la crisis en España

1 × 4.00€ -

×

Catar y las tensas relaciones con sus vecinos del Golfo

1 × 4.00€

Catar y las tensas relaciones con sus vecinos del Golfo

1 × 4.00€ -

×

Los dilemas del intervencionismo humanitario

1 × 4.00€

Los dilemas del intervencionismo humanitario

1 × 4.00€ -

×

El 'mandarinato' moderno o el relevo sin cambios chino

1 × 4.00€

El 'mandarinato' moderno o el relevo sin cambios chino

1 × 4.00€ -

×

Procesos de cooperación multilateral entre Asia oriental y Europa

1 × 4.00€

Procesos de cooperación multilateral entre Asia oriental y Europa

1 × 4.00€ -

×

Verano 2021 - Papel

1 × 6.00€

Verano 2021 - Papel

1 × 6.00€ -

×

Ante la conmoción alimentaria, se impone la toma de decisiones

1 × 10.00€

Ante la conmoción alimentaria, se impone la toma de decisiones

1 × 10.00€ -

×

Moraleja para la reinvención socialdemócrata

1 × 4.00€

Moraleja para la reinvención socialdemócrata

1 × 4.00€ -

×

Carta de América: ¿Quién quiere ser presidente?

1 × 4.00€

Carta de América: ¿Quién quiere ser presidente?

1 × 4.00€ -

×

La revolución bolivariana de Hugo Chávez

1 × 4.00€

La revolución bolivariana de Hugo Chávez

1 × 4.00€ -

×

¿De la asistencia a la agresión humanitaria?

1 × 4.00€

¿De la asistencia a la agresión humanitaria?

1 × 4.00€ -

×

‘Brexit’ tiene una débil justificación económica

1 × 4.00€

‘Brexit’ tiene una débil justificación económica

1 × 4.00€ -

×

Carta de América: El mundo de los 'neocons'

1 × 4.00€

Carta de América: El mundo de los 'neocons'

1 × 4.00€ -

×

Septiembre/octubre de 2019 - Digital

1 × 11.00€

Septiembre/octubre de 2019 - Digital

1 × 11.00€ -

×

Consecuencias económicas de la guerra contra Irak

1 × 4.00€

Consecuencias económicas de la guerra contra Irak

1 × 4.00€ -

×

Julio-agosto 2002 - Digital

1 × 10.00€

Julio-agosto 2002 - Digital

1 × 10.00€ -

×

Una nueva política exterior para España

1 × 4.00€

Una nueva política exterior para España

1 × 4.00€ -

×

Julio-agosto 2011 - Digital

1 × 10.00€

Julio-agosto 2011 - Digital

1 × 10.00€ -

×

Julio/agosto 2023 - Digital

1 × 11.00€

Julio/agosto 2023 - Digital

1 × 11.00€ -

×

Alemania: tensiones internas y presiones externas

1 × 4.00€

Alemania: tensiones internas y presiones externas

1 × 4.00€ -

×

Egipto: oscuro horizonte económico para un líder regional en declive

1 × 4.00€

Egipto: oscuro horizonte económico para un líder regional en declive

1 × 4.00€ -

×

Túnez o la golondrina de la primavera árabe

1 × 4.00€

Túnez o la golondrina de la primavera árabe

1 × 4.00€ -

×

Nueva complejidad, viejos problemas

1 × 4.00€

Nueva complejidad, viejos problemas

1 × 4.00€ -

×

Movimientos sociales y Objetivos del Milenio

1 × 4.00€

Movimientos sociales y Objetivos del Milenio

1 × 4.00€ -

×

El Magreb frente a los retos de la Agenda 2030

1 × 4.00€

El Magreb frente a los retos de la Agenda 2030

1 × 4.00€ -

×

La reforma de Niza: ¿hacia qué Unión Europea?

1 × 4.00€

La reforma de Niza: ¿hacia qué Unión Europea?

1 × 4.00€ -

×

EE UU-Turquía antes y después de Obama

1 × 4.00€

EE UU-Turquía antes y después de Obama

1 × 4.00€ -

×

Enero-febrero 1998 - Digital

1 × 10.00€

Enero-febrero 1998 - Digital

1 × 10.00€ -

×

Economía verde en el marco de la MEDAWeek 2017

1 × 4.00€

Economía verde en el marco de la MEDAWeek 2017

1 × 4.00€ -

×

Inmigración latinoamericana. El caso de Ecuador

1 × 10.00€

Inmigración latinoamericana. El caso de Ecuador

1 × 10.00€ -

×

Los Balcanes, 10 años después de Dayton

1 × 4.00€

Los Balcanes, 10 años después de Dayton

1 × 4.00€ -

×

EE UU-Irán: enfrentamiento entre dos líderes

1 × 4.00€

EE UU-Irán: enfrentamiento entre dos líderes

1 × 4.00€ -

×

Las viejas costumbres no se pierden fácilmente

1 × 4.00€

Las viejas costumbres no se pierden fácilmente

1 × 4.00€ -

×

Otro plan para Darfur. ¿Quién tomará la iniciativa?

1 × 4.00€

Otro plan para Darfur. ¿Quién tomará la iniciativa?

1 × 4.00€ -

×

Ocho pasos hacia un nuevo orden financiero

1 × 4.00€

Ocho pasos hacia un nuevo orden financiero

1 × 4.00€ -

×

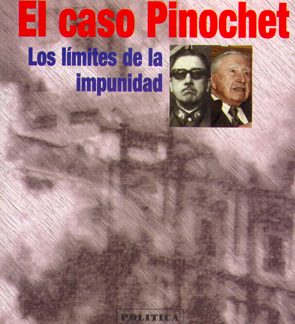

El caso Pinochet. Los Límites de la impunidad

1 × 12.00€

El caso Pinochet. Los Límites de la impunidad

1 × 12.00€ -

×

Puente de energía sobre aguas turbulentas

1 × 4.00€

Puente de energía sobre aguas turbulentas

1 × 4.00€ -

×

Kosovo, realismo y legitimidad

1 × 4.00€

Kosovo, realismo y legitimidad

1 × 4.00€ -

×

La Ruta de la Seda del siglo XXI

1 × 4.00€

La Ruta de la Seda del siglo XXI

1 × 4.00€ -

×

Los nuevos ejes de la política europea

1 × 4.00€

Los nuevos ejes de la política europea

1 × 4.00€ -

×

Intereses exteriores y unidad nacional

1 × 4.00€

Intereses exteriores y unidad nacional

1 × 4.00€ -

×

Mediterráneo: entre el todo y la nada

1 × 4.00€

Mediterráneo: entre el todo y la nada

1 × 4.00€ -

×

Nuevos movimientos sociales en Egipto y Túnez

1 × 4.00€

Nuevos movimientos sociales en Egipto y Túnez

1 × 4.00€ -

×

La revolución debe continuar, su espíritu sigue vivo

1 × 4.00€

La revolución debe continuar, su espíritu sigue vivo

1 × 4.00€ -

×

Francia, España, Marruecos, Sahara. La difícil cuadratura del círculo

1 × 10.00€

Francia, España, Marruecos, Sahara. La difícil cuadratura del círculo

1 × 10.00€ -

×

Estados Unidos no se pregunta en qué se equivoca

1 × 4.00€

Estados Unidos no se pregunta en qué se equivoca

1 × 4.00€ -

×

Crisis financiera: ¿Qué impacto tendrá sobre el Magreb?

1 × 4.00€

Crisis financiera: ¿Qué impacto tendrá sobre el Magreb?

1 × 4.00€ -

×

Turquía: ¿vuelta a los orígenes o a Europa?

1 × 4.00€

Turquía: ¿vuelta a los orígenes o a Europa?

1 × 4.00€

Subtotal: 423.00€